Österreichischer Untertan oder Erwecker des magyarischen Nationalgefühls? Dem Gesamtreich der Habsburger ergeben oder Ungarns Sache verpflichtet? Als Reformpolitiker und liberaler Gründergeist fühlte sich Graf Stephan Széchenyi (1791–1860) beiden Seiten zugehörig und saß damit, wie er zu sagen pflegte, zwischen allen Stühlen.

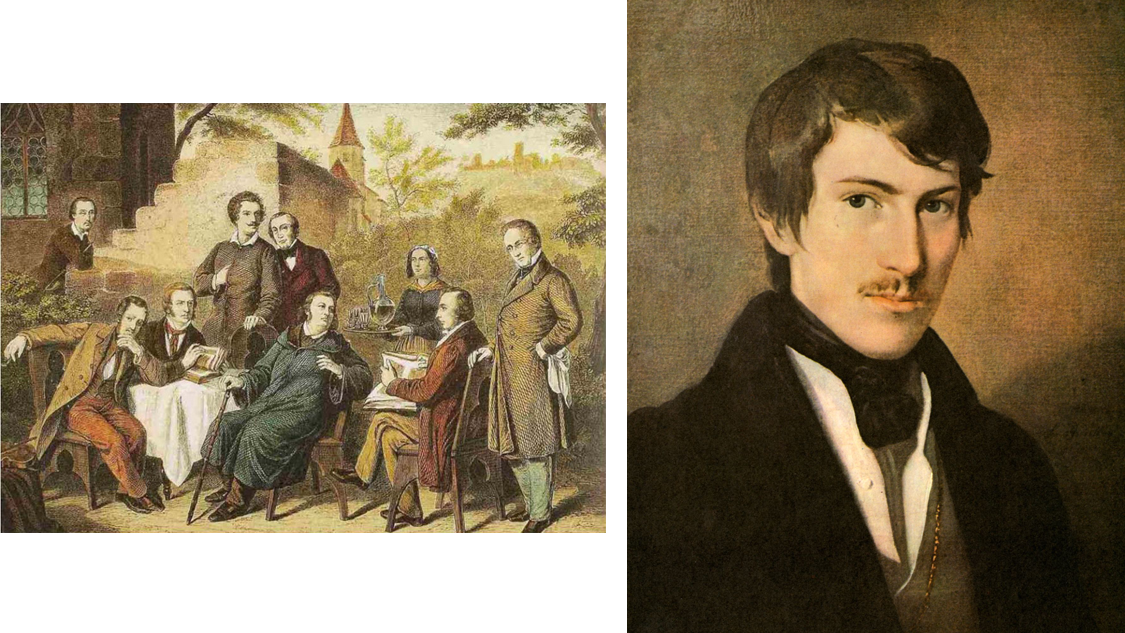

In seiner Heimat heißt er bis heute »der größte Ungar«. Den Namen verliehen hat ihm in der Zeit des Vormärz sein schärfster politischer Gegner, Lajos Kossuth. Der auf solche Weise Gefeierte, Graf Stephan Széchenyi, nahm die verbale Verbeugung mit einer argwöhnischen Gegenfrage zur Kenntnis: »Warum stellen Sie mich so hoch, dass ich mich dort nicht zu halten vermag?« Beinahe 150 Jahre sind seit dem Tod des Grafen vergangen, in seiner Heimat hält er sich aber ungebrochen in dieser Höhe. Die Erinnerung an Széchenyi - jedes ungarische Schulkind weiß über ihn etwas zu erzählen, in jeder Ortschaft trägt eine Straße seinen Namen - ist zweifacher Art. Man ehrt den rastlosen Gründer, den »Baumeister«, der in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts Ungarns Modernisierung eingeleitet hat; und man würdigt den Reformpolitiker, den Vorkämpfer einer neuen, von feudalen Lasten befreiten bürgerlichen Gesellschaft.

»Der edle Graf«, wie seine Zeitgenossen ihn nannten, war indessen auch »eine der grossen Gestalten der österreichischen, ja der europäischen Geschichte«. Die Formulierung stammt aus dem Werk Eine Chance für Mitteleuropa des Historikers Helmut Rumpler. In der Tat: Széchenyi, zwei Jahre nach der Französischen Revolution geboren, gehörte zu einer Aristokratie, die, in vielen Sprachen bewandert und mit Kulturen und Standesgenossen in vielen europäischen Ländern vertraut, größtenteils noch pränational dachte und sich als die kaisertreue Oberschicht der Donaumonarchie verstand. Aufklärerisches Erbe und namentlich romantischer Einfluss führten indessen dazu, dass Széchenyi sich dafür entschied, sein Leben Ungarns Erneuerung zu weihen.

Romantiker oder »Krämergeist«?

Romantisch war das Vorhaben, im rückständigen Land das Riesenwerk der nationalen Erweckung allein zu schultern, und manche Einzelheit im Privatleben des Grafen stand im Zeichen einer auch von Schauerbildern nicht freien Romantik. Doch der gleiche Széchenyi, an Adam Smith und Jeremy Bentham geschult, entwickelte sich zugleich auch zu einem liberal denkenden Unternehmer, Industriegründer und Förderer des Verkehrs, der seinen Landsleuten elementare Sätze der Nationalökonomie geduldig beizubringen suchte. Es gehört schon auf ein anderes Blatt, dass sein Zielpublikum, der ungarische Adel, in der Wirtschaftswissenschaft wenig bewandert, die ihm erteilten Lehren mit Befremden aufnahm und den Grafen mit Vorliebe einen seelenlosen Rechner und einen Krämergeist nannte.

Die Anfänge, im Zeichen der Unentschlossenheit, zogen sich hin. Der junge Széchenyi, österreichischer Offizier in den Napoleonischen Kriegen, vermochte – hierin einer ganzen Kriegsgeneration gleich – nach 1815 über den eigenen Lebensweg lange keine Klarheit zu gewinnen. Die Würfel fielen zehn Jahre später, als der zuvor unbekannte Hochadelige sich im ungarischen Landtag in Pressburg unerwartet erhob und für die Gründung einer Institution zur Pflege der einheimischen Sprache (der späteren Ungarischen Akademie der Wissenschaften) seine gesamten Einkünfte während eines Jahres anbot. Die Geste machte Széchenyi in seiner Heimat über Nacht berühmt, und für ihn selbst stand von dieser Stunde an das Lebensziel fest, das er so formulierte: »Ich will eine Nation regenerieren.« Und dann, aus dem Rückblick und unter deutlicher Anlehnung an Herder: »Wir haben eine seelenvolle Nation für die Menschheit gerettet.«

Tatkräftiger Initiator

Von 1825 bis 1848 reichte die öffentliche Wirksamkeit des Grafen, und was er in dieser Zeitspanne unternahm und fertigbrachte, lässt sich in geraffter Form kaum aufzählen. Széchenyi gründete und betreute nicht nur die Akademie. Mit verschiedenen von ihm ins Leben gerufenen Einrichtungen sowie mit seinem Engagement für ein erstes Theater ungarischer Sprache suchte er in Buda und Pest ein gesellschaftliches Leben zu schaffen und so diese damaligen Kleinstädte zu Ungarns Hauptstadt zu machen. Dem gleichen Ziel dienten – der Graf war ein Kenner und Bewunderer Englands – die Propagierung des Sports und vorab die Einführung von Pferderennen; daraus ging die Tierzucht- und später die Wirtschaftsvereinigung des Landes hervor. In Buda betrieb der Graf die Konstruktion eines Tunnels unter dem Burghügel, er schuf eine Werft für den Bau von Donauschiffen und als Pioniertat eine mit Dampf betriebene Mühle sowie eine Maschinenfabrik. Seine bekannteste Leistung, auch heute zu besichtigen, war aber der Bau der Kettenbrücke, der ersten festen Verbindung zwischen den Schwesterstädten, der erste Schritt auf dem Weg zum künftigen Budapest.

Hinzuzufügen wäre (die Liste bleibt unvollständig), dass Széchenyi auch als ein tatkräftiger Förderer der Dampfschifffahrt wirkte, dass er, im Range eines königlichen Beauftragten, die Arbeiten zur Freilegung einer rund 120 Kilometer langen felsigen Strecke zur Schiffbarmachung der unteren Donau leitete und dass er, von der Regierung zum Vorsitzenden einer Verkehrskommission ernannt, die Regulierung der Theiß, eines unbändigen Flusses auf der Großen Tiefebene, in Angriff nahm. Die Förderung des Eisenbahnbaus kam hinzu; Ungarns erstes umfangreiches Verkehrskonzept verbindet sich mit Széchenyis Namen. Bei all dem war der Graf weder Ingenieur, der geplant, noch Bankier, der für die Finanzierung gesorgt hätte, sondern der Initiant, ein ungeduldig drängender Geist, ohne den wahrscheinlich wenig (gewiss aber nicht so schnell) in Bewegung geraten wäre. Damit nicht genug. Auch das Schreiben, auf eine nachgerade unheimlich fleißige Art geübt, gehörte zu Széchenyis Tätigkeit. Sein Gründerwerk begleitete er mit einer Anzahl von Büchern und einer Vielzahl von Presseartikeln; unter seinen erstaunten, hingerissenen und gelegentlich gewaltig verärgerten Landsleuten warb er mit diesen Mitteln für seine politischen Reformvorstellungen.

Metternichs Sorgenkind

So viel Emsigkeit in Ungarns Dienst musste in Wien Argwohn erwecken. Der maßgebende Staatsmann der Zeit, Fürst Metternich, hatte für die Vielvölker-Verschiedenartigkeit der Monarchie durchaus Sinn. Széchenyis Unternehmungsfreudigkeit ging ihm aber gegen den Strich; in dessen Bestreben, Ungarn wirtschaftlich zu fördern und bürgerlich umzuwandeln, witterte er seinen Hauptfeind: den liberalen Zeitgeist, der es auf die Stärkung des Nationalbewusstseins und als Endergebnis auf die Aufspaltung des Kaiserreichs abgesehen habe. Der Staatskanzler deutete die Zeichen der Epoche richtig, aber er irrte sich in der Beurteilung der Persönlichkeit. Széchenyi verabscheute jeden Gedanken an einen gewaltsamen Umsturz, er wünschte ein friedliches, von Erschütterungen freies Reformwerk, und früh schon sprach er aus (und hielt daran ein Leben lang fest), dass das schwache, rückständige und von mächtigen Nachbarn umgebene Ungarn seine Zugehörigkeit zum Habsburgerreich im eigenen Interesse bewahren müsse.

Dass Metternich in dem überaus gemäßigten Grafen trotzdem einen Wegbereiter der Revolution sah, entsprang einem Missverständnis und namentlich der Unwilligkeit und Unfähigkeit des Staatskanzlers, über die Versöhnung der Reichsidee mit der liberalen Zeitströmung auch nur versuchsweise nachzudenken. Das Verhältnis der zwei Männer ist selbst unter menschlichem Blickwinkel ein faszinierendes Kapitel. Als Standesgenossen verkehrten die beiden miteinander oberflächlich-freundschaftlich, und später, nach Metternichs dritter Eheschließung, verband sie sogar eine verwandtschaftliche Beziehung. Sie standen aber, obwohl über manches gleicher Meinung, in gegnerischen Lagern und gaben trotz allem Scheitern die Hoffnung doch nie auf, den anderen zu überzeugen und für sich zu gewinnen.

Metternich sagte dem Grafen früh voraus (und trug in der Folge zur Erfüllung seines Spruchs nicht wenig bei), dass er es mit beiden Seiten verderben und ein trauriges Ende nehmen werde. In Wien hielt man den Grafen tatsächlich für einen rebellischen Geist, während er für ein erstarkendes ungarisches Nationalgefühl zu vorsichtig und zu regierungstreu war. Széchenyi, der Realist, hielt allerdings daran fest, dass die wirtschaftliche Aufbauarbeit, der er sich in seiner Heimat widmete, sich stets nur im Einverständnis mit der Wiener Regierung und niemals gegen die Zentralmacht verwirklichen liess. Der Romantiker und der Idealist Széchenyi wiederum, der das Werk der Erneuerung – nach seinem eigenen Beispiel – einer patriotisch-selbstlosen Aristokratie anvertrauen wollte, geriet im Vormärz in einen schwerwiegenden Konflikt mit dem kleinen und mittleren Adel, den Kossuth als sein Gegenspieler vertrat und der nun im Zeichen der Demokratisierung immer vernehmlicher nach seinem Recht auf Mitgestaltung rief. Und dann stieß der Graf seine national gesinnten Landsleute vollends vor den Kopf. Zu einer erstaunlich frühen Zeit, bereits 1842, warnte er öffentlich vor der Sprengkraft des Sprachnationalismus, vor den verhängnisvollen Folgen, die eine gewaltsame Magyarisierung zeitigen könnte.

Schwierigkeiten einer Biographie

Sein Ende – Metternich behielt abermals recht – war in der Tat traurig. Im Frühling des Revolutionsjahrs 1848, als sich im Einvernehmen mit Wien die erste ungarische Regierung bildete, stellte sich Széchenyi als Minister für Verkehr und öffentliche Arbeiten zur Verfügung. Als sich aber im Spätsommer die Unvermeidlichkeit einer kriegerischen Auseinandersetzung mit Österreich immer klarer abzeichnete, brach der überarbeitete und feinnervige Graf zusammen. Die letzten elf Jahre seines Lebens verbrachte er in einer Nervenheilanstalt in Döbling bei Wien. Ende der fünfziger Jahre, halbwegs genesen, unternahm er nochmals einen Versuch, durch die Publizierung von Schriften in die Geschicke Ungarns und der erneut absolutistisch regierten Monarchie einzugreifen. Eine Hausdurchsuchung war die Antwort auf sein Aufbegehren. Dem Griff der Behörden, die ihm mehr oder minder klar die Überführung in eine öffentliche Irrenanstalt androhten, entzog er sich, indem er sich das Leben nahm.

Wer den Versuch unternimmt, wie dies der Verfasser dieser Zeilen getan hat, Stephan Széchenyi eine Biografie zu widmen, wird zum einen auf ein beglückend reiches Quellenmaterial stossen – Széchenyi selbst führte von 1814 bis 1848 regelmässig (und in deutscher Sprache) ein Tagebuch –, zum anderen aber wird er eine Reihe besonderer Schwierigkeiten meistern müssen. Es gibt keine vollständige Briefausgabe der in ihrem Ausmaß unüberblickbaren Korrespondenz des Grafen, die kritische Ausgabe seiner Werke ist unvollständig, und in der Heimat des Grafen selbst wird immer wieder beklagt, dass eine große, die große Széchenyi-Biografie selbst auf Ungarisch noch nicht geschrieben worden sei. Zwar ist die ungarische Fachliteratur über Széchenyi überreich, sie hat aber ihre Tücken. Zum einen entfaltete sich um den Grafen gleich nach dessen Tod ein Kult, so dass sich viele der ihm gewidmeten Schriften in der Huldigung erschöpfen. Zum anderen wurde die Erinnerung an den Grafen von politischen Machthabern verschiedenster Art – die Palette reicht von rechtsextremen Nationalisten bis zum kommunistischen Einparteistaat – immer wieder missbraucht und zur Rechtfertigung des eigenen Kurses benutzt.

Auf Deutsch liegt über Széchenyi, obwohl er ebenso zur österreichischen wie zur ungarischen Geschichte gehört, wenig vor; selbst die ausführlichste Arbeit, eine von Denis Silagi verfasste, gründliche und gut lesbare Lebensbeschreibung, ist im Umfang recht begrenzt, und ihr Erscheinungsdatum, 1967, liegt schon weit zurück. Und dann die Hauptschwierigkeit, wie sie der Schreibende empfunden hat: Wer sich der Gestalt von außen nähert, wird sich zu einer Auffassung, die in Széchenyis Heimat verbreitet ist, unweigerlich in Gegensatz setzen. Zur Maxime nämlich, dass in Ungarns Geschichte alles »fortschrittlich« sei, was zur Erringung der staatlichen Unabhängigkeit beigetragen habe. So besehen, war »der grösste Ungar«, der am Kaiserreich festhielt und in seinen letzten Jahren über die Föderalisierung der Monarchie nachdachte, kein »fortschrittlicher« Mann. Von heutiger Warte hingegen erscheint der Graf als einer der wenigen weitsichtigen Geister, die schon um die Mitte des 19. Jahrhunderts erkannten und aussprachen, dass ein starker Gesamtstaat in diesem Teil Europas gerade die kleinen Nationen schützte. Denn was ist schon der Fortschritt angesichts all der Katastrophen, mit denen das 20. Jahrhundert die kleinen Nachfolgestaaten im Donautal und insbesondere Ungarn geschlagen hat?

Der vorstehende Artikel ist zuerst in der Neuen Zürcher Zeitung vom 21.08.2004 erschienen. Die hier vorliegende Zweitveröffentlichung erfolgt mit freundlicher Genehmigung des Autors und der Neuen Zürcher Zeitung.

Zum Autor: Dr. Andreas Oplatka, geb. 1942 in Budapest, ging nach der Niederschlagung des Volkaufstands 1956 mit seiner Familie in die Schweiz. Studierte Germanistik und Geschichte, arbeitete von 1968 bis 2004 bei der Neuen Zürcher Zeitung, war Korrespondent des Blattes in Stockholm, Paris, Moskau und Budapest. Dr. Oplatka ist Übersetzer klassischer Literatur aus dem Ungarischen ins Deutsche, lebt heute als Sachbuchautor in Zürich

- Andreas Oplatka: Graf Stephan Széchenyi. Der Mann, der Ungarn schuf

Weitere Informationen zum Buch auf der Website des Zsolnay Verlags Wien

Verlag & Medien: Unsere Publikationen

Die Publikationen des Kulturforums richten sich an einen breiten Leserkreis, dem sie die Kulturtraditionen der Deutschen und ihrer Nachbarn im östl...

News & Tipps

Hier finden Sie aktuelle Nachrichten und Informationen aus der Medienwelt zur Thematik des östlichen Europa. Beachten Sie bitte auch Hinweise zu N...

Wanderausstellungen

Die Ausstellungen des Kulturforums lassen Leben und Kultur vergangener Zeiten wieder auferstehen. Begeben Sie sich mit uns auf Reisen zu den Ostsee...