Übersetzung: Uta Schorlemmer

Wozu sollte man sich mit der Geschichte der deutsch-polnischen Beziehungen beschäftigen, wenn doch in den letzten mehr als hundert Jahren Tausende von Büchern und Artikeln zu diesem Thema geschrieben wurden, wenn doch in der polnischen Schule, in der VR Polen wie auch in der Dritten Republik, dieses Thema einen wesentlichen Teil der politischen, ökonomischen und kulturellen Geschichte darstellt, wenn, um es kurz zu sagen, wir doch alle sowieso wissen, wie es gewesen ist?

Indem ich diese Frage stelle, möchte ich Sie, verehrte Damen und Herren, einladen, in den nächsten zwanzig Minuten einem – zwangsläufig gekürzten – Vortrag über jene Veränderungen zu folgen, die sich aus meiner Sicht in den Beziehungen mit dem westlichen Nachbarn im letzten Jahrzehnt vollzogen haben. Zu Beginn möchte ich Folgendes in Erinnerung rufen: Die Deutschen, die im Vierteljahrhundert nach dem Krieg in der Bundesrepublik zur Schule gegangen sind, erfuhren wenig über Polen. Es war ein kommunistisches Land, ergo zum feindlichen Lager gehörig, aber es war gleichzeitig ein besonderer, weil alter, Feind, mit dem der neue deutsche Staat historische Rechnungen zu begleichen hatte. Die Argumentation Konrad Adenauers, dass man über die Grenze erst mit einem souveränen und demokratischen Polen sprechen werde, demonstriert treffend die Verflechtung des Alten und des Neuen im Kontext des Kalten Krieges: Das Postulat der Revision der Grenze und die These von der Rechtswidrigkeit ihres aktuellen Zustands riefen die Beziehung der Weimarer zur Zweiten Polnischen Republik lebendig in Erinnerung. Im System von Potsdam und Jalta wurde sie jedoch wesentlich modifiziert durch die damals durchaus berechtigte Unterstreichung, daß der östliche Nachbar zu einem diktatorischen System gehöre; da es sich zudem um eine satellitäre Diktatur handele, fehle ihm also gewissermaßen doppelt die Möglichkeit zur Selbstbestimmung und damit zur Verhandlung mit anderen in für beide Seiten zentralen Angelegenheiten. Im Übrigen war die VR Polen für die BRD (die 20 Jahre lang DBR genannt wurde[1]) ein marginaler Nachbar, entlegen und nicht allzu interessant; die wichtigen Dinge trugen sich entweder im Westen zu, oder in Moskau. In dieser Situation fehlte es an Voraussetzungen für die Revision des Bildes vom rückständigen, ungebildeten Polen, dessen größte zivilisatorische und kulturelle Leistungen auf den Einfluß deutschen Blutes zurückgeführt wurden; die Wissenschaftler bewiesen viel Geschick bei der Beschaffung von Baumaterial für eine solche Konstruktion. Seit der Zeit der Verhandlungen im Frühjahr 1919, als historische, geographische und demographische Argumente entscheidend zum Erfolg Polens in Versailles beigetragen hatten, dauerte der Papierkrieg an, aber gleichzeitig auch die sonderbare Symbiose polnischer und deutscher Historiker, Archäologen und Ethnographen. Jedes Argument für die polnische oder deutsche Zugehörigkeit der umstrittenen Gebiete – und sei es eine zerbrochene Scherbe oder das Stickmuster einer Tischdecke – setzte auf der anderen Seite Reaktionen in Gestalt neuer Forschungsprogramme in Gang, die Gründung neuer Institutionen, mit einem Wort setzte jedes Argument Geld zur Produktion von Gegenargumenten frei, die wiederum analoge Reaktionen auf der Gegenseite hervorriefen. Verkürzt formuliert, hat der Staat als Auftraggeber und Mäzen wissenschaftlicher Forschung von 1918 bis in die siebziger Jahre des 20. Jahrhunderts hinein Argumente bestellt, die der Konfrontation dienten. Die Wissenschaft oder besser: die Mehrheit der interessierten Wissenschaftler begnügte sich damit, die gewünschte Ware zu liefern, und musste sich im Zusammenhang damit nicht um die Änderung des Paradigmas des Feindes kümmern – natürlich gab es Ausnahmen, sogar bedeutende Ausnahmen, aber die Regel lautete eben so.

Auf der polnischen Seite herrschten nach 1945 besondere Umstände. Es wurde bereits viel zum Thema der Rolle des deutschen, oder eher des antideutschen, Motivs für die Wurzeln und die Legitimation der kommunistischen Macht in Polen geschrieben. Das wäre ohne die solide Tradition aus der Zeit der Teilungen und aus der Vorkriegszeit nicht möglich gewesen, aber vor allem nicht ohne das Trauma des Zweiten Weltkrieges und der Okkupation. Polen war ein Opfer der deutschen Aggression und des Völkermords und eben aus dieser Perspektive – der des Opfers, das um ein Haar der Vernichtung entgangen ist – wurde die Vergangenheit betrachtet, indem die tatsächlichen und mutmaßlichen Erfahrungen mit Deutschland in der Zukunft extrapoliert wurden. Die deutsche Minderheit der Zwischenkriegszeit wurde lange Zeit als eine »Fünften Kolonne« gesehen, die Bundeswehr als einfache Fortsetzung der Wehrmacht betrachtet, die neuen Gebiete im Westen und Norden galten ein Vierteljahrhundert lang als »wiedergewonnene Gebiete« usw.. Mit diesem letzten Punkt stimmt, um an eine Bemerkung von Tomasz Szarota zu erinnern, überein, dass die Rhetorik der »wiedergewonnenen« Gebiete, d.h. jener Provinzen, um die ein jahrhundertelanger Konflikt zwischen den beiden Nationen andauerte, von einem der prominentesten deutschen Historiker, Theodor Schieder, in den wissenschaftlichen Diskurs eingebracht wurde – selbstverständlich 1939 und im Kontext der Eingliederung der westlichen polnischen Gebiete bzw. eben der »wiedergewonnenen östlichen Gebiete« ins Reich. Eben jener Schieder habilitierte sich 1940 mit einer Arbeit zum Thema »Deutscher Geist und ständische Freiheit« in Ostpreußen, in der er die komplizierten Identitätsverhältnisse sowie Standes-, Glaubens- und Territorialkonflikte dieser Region in der Neuzeit auf den deutsch-polnischen Antagonismus reduzierte. An die wissenschaftliche Unfruchtbarkeit dieses Ansatzes erinnerte letzthin Michael G. Müller – aber gerade dieser sollte noch ein Jahrzehnt lang vorherrschen: Polen und Deutsche, die (Zygmunt Wojciechowski zufolge) miteinander zehn Jahrhunderte lang um Gdañsk (Danzig), Wrocław (Breslau) und Poznañ (Posen) gekämpft hatten, wurden zu zwei in ihrer Beharrlichkeit ahistorischen ethnischen Gruppen, die zum Konflikt verurteilt waren, in dem das Gute und das Böse nichts als eine Funktion der Sprache und Nationalität dessen war, der darüber schrieb. Ich werde das Thema nicht weiter ausführen, weil dieses Bild mit Wissenschaft und historischem Wissen nicht viel gemeinsam hat, ich verweise nur auf eine Folge: Eben jenes Unterfangen, den Kampf der beiden Völker überzeitlich – geradezu »ewig« – anzulegen, deformierte die historische Wirklichkeit auch in dem Sinne, dass aus Vergangenheit und Gegenwart andere Identitäten und Überzeugungen eliminiert wurden, vor allem solche, die selbst im zwanzigsten Jahrhundert, als zweifellos sowohl eine moderne deutsche als auch eine polnische Nation existierten, Grenzfälle waren – im wörtlichen wie im übertragenden Sinne. Das beste Beispiel dafür ist Oberschlesien, aber auch die Gebiete, die Pommerellen, das Königliche Preußen oder Westpreußen genannt wurden – an derlei Beispielen fehlt es in der Geschichte nicht.

Aus Zeitmangel übergehe ich die langsame Evolution des oben gezeichneten Bildes, die selbstverständlich nicht 1989 begonnen hat. Die Geschichte oder besser: die Historiographie, bleibt natürlich bis zu einem gewissen Grade im Dienste des Staates, aber sie ist auch eine Wissenschaft, die sich das Recht auf Kritik, Autonomie und eine eigene Entwicklungsdynamik vorbehält. Hier soll der Satz ausreichen, dass der Dialog zwischen der polnischen und der westdeutschen Historiographie bereits in den siebziger Jahren begonnen hat, u.a. dank der Schulbuchkommission VRP-BRD, einer in der Landschaft des Kalten Krieges nicht nur im europäischen Rahmen einmaligen Institution. Und eben der Dialog, von dem sich heute die Koreaner und Japaner schmerzhaft überzeugen können, und von dem auch wir, die Polen, sich überzeugen lassen, indem wir mit den Ukrainern reden, also die Überwindung nationaler Monologe, ist eine Grundlage der langwierigen und mühsamen Revision einmal aufgestellter, bequemer Schemata, die einwandfrei in der öffentlichen Meinung funktionieren. Sich von eigenen Vorurteilen zu lösen ist Bedingung und Instrument zugleich, um zur Wahrheit zu gelangen – sofern ein so unvollkommenes Wesen wie der Mensch überhaupt imstande ist, tatsächlich zur Wahrheit zu gelangen.

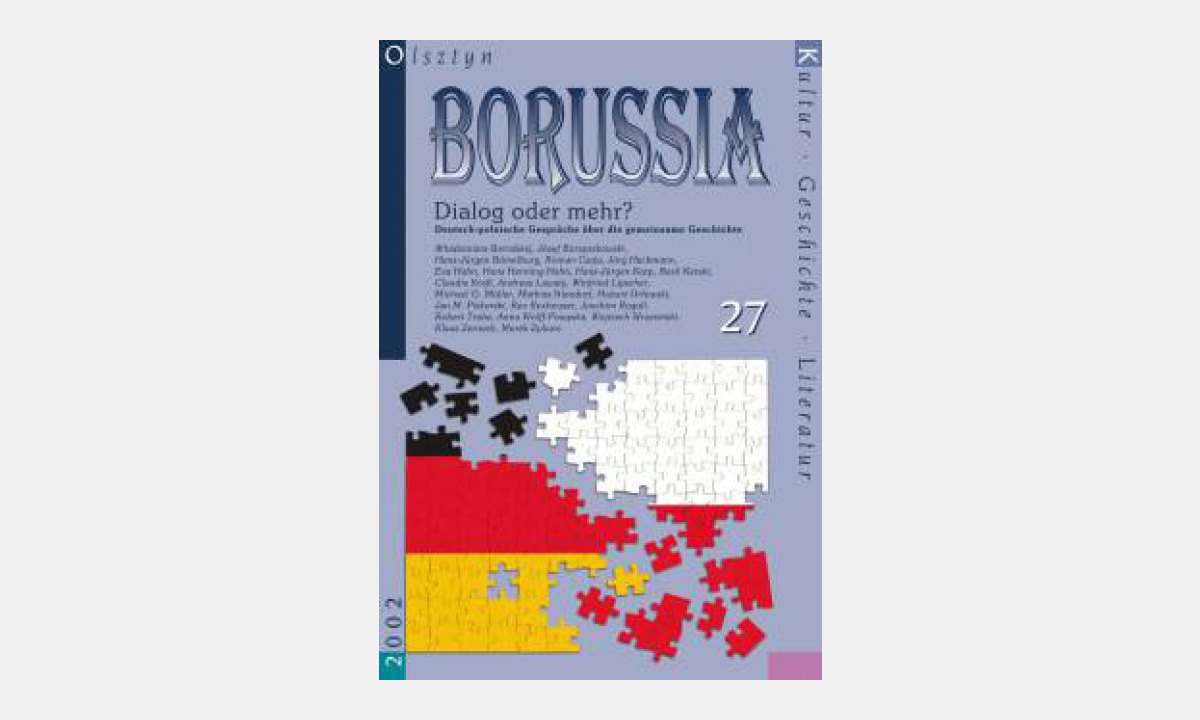

Es ist hier nicht der Ort, eine Laudatio zu Ehren der »Borussia« abzuhalten, ich möchte dennoch, von ihr ausgehend, das Thema weiter ausführen. Aus vielen Gründen gehört die Heldin des heutigen Tages zu den Akteuren des vergangenen Jahrzehnts: Weil sie das bemerkt, was klein ist, weil sie das beachtet, was anders ist, weil sie aus der Nichtexistenz oder eher aus der Grauheit den Abglanz anderer Farben hervorholt, indem sie bipolare, Schwarzweiß-Schemata aufbricht. Alle diese Elemente zusammen gehören zu dem Bild einer neuen Historiographie und eines anderen Geschichtsbildes, auch der deutsch-polnischen Beziehungen. Ich beginne nochmals mit der hier am nächsten liegenden Geschichte, der Pommerellens. 1987 formulierte Przemysław Hauser, Autor einer Monographie über die deutsche Minderheit in der Wojewodschaft Pommerellen, das Postulat, von der bis dahin üblichen Elitengeschichte abzugehen und sich mit dem Alltagsleben der Deutschen in Polen zu beschäftigen, mit ihren Beziehungen zur polnischen Mehrheit eben auf einer außerpolitischen, alltäglichen Ebene. Die zweite Auflage seiner Arbeit, 1998 veröffentlicht, ist dann beinahe ein neues Buch geworden, aus dem einige Adjektive verschwunden sind; statt dessen erscheint nun ein vielschichtiges und mehrdeutiges Bild der pommerellischen Deutschen, die natürlich dem polnischen Staat, aber auch dem Nationalsozialismus, oft unwillig und eher mißtrauisch gegenüber standen. Erst 1938/39, so der Autor, überwogen die Hoffnungen auf eine baldige Heimkehr Pommerellens ins Reich. Noch tiefer reichte die Revision des Bildes des deutsch-polnischen Alltags in einem umfassenden Quellenwerk, das u.a. von Historikern aus Kiel, Posen und Warschau vorbereitet worden ist, also in deutsch-polnischer Koproduktion, die in der letzten Zeit zur Regel bei größeren Projekten wurde. Es erweist sich, daß die politische Konfrontation zwischen der »Staatsnation« und der Minderheit nur eine Ebene von vielen ist, auf denen die Geschichte des Grenzlandes zu beschreiben ist. Lokale Interessen, konfessionelle Unterschiede und Gemeinsamkeiten, soziale Konflikte aber auch Solidarität, ein für die gesamte Gruppe gemeinsames regionales Selbstverständnis – alle diese potentiellen Narrationsstränge sind mindestens gleichwertig. Im Übrigen kann man nach der Lektüre historischer Bücher der letzten Jahre fragen, was Nationalität bedeutet. Zbigniew Raszewski, einer der schärfsten Beobachter der Realität der Okkupationswirklichkeit, schrieb über seine Nachbarn aus Bromberg (Bydgoszcz), daß sie als lokale Gemeinschaft –als »Mischvolk« – Versuche der Seggregation nach Kriterien der Nationalität mit Mißtrauen aufnahmen;

»jede Macht behandeln sie wie eine Fügung Gottes und jeder gehorchten sie demnach, sogar mit einer gewissen Dosis an Loyalität.«

Am Ende, also 1944, befanden sich fast 90% der Einwohner auf der sogenannten »Deutschen Volksliste«, obwohl vor dem Krieg in der Stadt etwa ein Zehntel dieser Anzahl von Deutschen wohnte. Aber wieder, schreibt Raszewski, fiel die Wahl anders aus

»als man hätte erwarten können. Die Polen, die seit altersher Polen waren, bemühten sich um die deutsche Staatsbürgerschaft, und die als Deutsche geborenen, die in der ersten Generation polonisiert worden waren, beharrten auf ihrem Polentum.«

Ein anderes Beispiel, bei dem die Wechselhaftigkeit der Haltungen nicht aus dem Blickwinkel der Herkunft betrachtet wird, sondern – wie wir heute sagen würden – aus behavioristischer Sicht, ist den frisch veröffentlichten Erinnerungen von Apolinary Hartglass entnommen. Im Dezember 1939 verließ er das besetzte Polen und musste dabei am Bahnhof in Kattowitz umsteigen, das dem Reich angegliedert worden war. Er erinnerte sich an einen jungen, gut aussehenden Kellner aus dem Sommer desselben Jahres, also von vor dem Krieg, als Katowice noch polnisch war, der seine deutschsprachigen Gäste belehrte, er würde nur polnisch sprechen, und mittlerweile, ein halbes Jahr später, behauptete derselbe Kellner, er verstünde kein Polnisch. Aus dem vorhergehenden Besuch in dem Kattowitzer Bahnhofsrestaurant erinnerte sich Hartglass auch an einen »Stammtisch« der Steigermeister. Früher sangen sie »Noch ist Polen nicht verloren« und »Rote Fahne«, nach 1926 dann »Die erste Brigade«, und jetzt, im Dezember 1939

»saßen dieselben Steiger in denselben Uniformen, tranken genauso ihr Bier, nur sangen sie im Chor bereits andere Lieder: »Deutschland, Deutschland über alles« und das »Horst-Wessel-Lied«.«

In die Volksliste trugen die Besatzungsbehörden insgesamt fast 2,8 Millionen polnische Staatsbürger ein. Rechnen wir etwa eine Million Menschen hinzu, Staatsbürger des Reiches, die die polnische Regierung 1945 als zur (Re)Polonisierung geeignet einstufte. Das bedeutet, dass knapp 4 Millionen Menschen, das ist fast ein Viertel der gesamten, durch den Krieg dezimierten Bevölkerung Polens zu Kriegsende, bzw. fast 25% der Bevölkerung zwischen Oder und Bug, am Ende des Krieges einen zweideutigen Status besaßen, der bis zu einem gewissen Grade sowohl die deutsche als auch die polnische Option offen ließ. Das heißt ebenso, dass ein beachtlicher Teil der polnischen Staatsbürger andere Erinnerungen an Krieg und Okkupation hatte, als jene, die ab 1945 durch Staat, Partei und Propagandaapparat propagiert wurden. Das bedeutet schließlich, dass die entstehende Volksrepublik Polen Millionen von Menschen integrieren musste, deren Lebensläufe, Namen, Lebenserfahrungen – und oft alles zusammen – sich nicht zum für das Polentum geforderten Eigenschaftskatalog zusammenfügen ließen. Wie kompliziert dieser Prozess war, zeigte kürzlich Adam Dziurok in dem ausgezeichneten Buch über die »Schlesische Vergangenheitsbewältigung«, d.h. über die Politik der kommunistischen Machthaber gegenüber den Mitgliedern nationalsozialistischer Organisationen in Oberschlesien.

Wie Sie sicherlich bereits bemerkt haben, verzichte ich hier auf die Erwähnung der spektakulärsten und daher bekanntesten Revisionsprozesse. Ich werde nicht von den zahlreichen und oft wirklich interessanten Forschungen über die sogenannte Vertreibung der Deutschen aus Polen in der zweiten Hälfte der vierziger Jahre sprechen. Ich lasse ebenfalls die Studien über das Schicksal der Personen beiseite, die sich in der VR Polen zu ihrem Deutschtum bekannt haben. Desgleichen erinnere ich nur an den Nutzen, den die Berücksichtigung der Perspektive Dritter – hier der Juden – für die Beschreibung der deutsch-polnischen Beziehungen mit sich bringt; die Berücksichtigung der »Anderen«, seien es Juden oder Litauer, ist im Übrigen auch ein Spezialgebiet der »Borussia«. Ich stelle deshalb im letzten Teil des Vortrag die folgende Frage, die sich ein Teil der Anwesenden sicher mittlerweile seit etwa fünfzehn Minuten stellt: Wozu nützt uns das alles? Wodurch ersetzen wir das erodierende traditionelle Feindbild? Und – wenn man bislang bekämpften oder auch ignorierten Thesen unzweifelhaft entgegenkommt und auf die Martyrologie als Pfeiler der Konstruktion des Bildes von der Vergangenheit verzichtet, erweckt das auf der deutschen Seite neue Ansprüche und Forderungen, oder ruft das auch eine andersartige Reaktion hervor?

Beginnen wir mit den deutschen Reaktionen auf die polnischen Diskussionen. Es existiert die weit verbreitete Ansicht, Befürchtung oder auch Überzeugung, daß die polnische Öffnung gegenüber der Geschichte eine Eskalation an Forderungen und Vorwürfen auf der anderen Seite der Oder auslöst. So ist es nicht. Die professionellen deutschen Historiker, die unsere Diskussionen verfolgen, freuen sich einfach darüber, daß sie jemanden haben, mit dem sie reden können. Die Jüngeren verstehen die Frage übrigens kaum, denn für sie bestehen Diskussionen im Austausch von Argumenten und nicht in der Erforschung von Lebensläufen. Und das sind unsere eigentlichen Partner, für heute und für morgen. Doch die Vertriebenenverbände, die im Grunde genommen keinen akademischen Hintergrund haben, wissen nicht wirklich, was sie mit unserer neuen Historiographie des 20. Jahrhunderts anfangen sollen: Denn wenn die Polen selbst jene Themen besser und genauer erforschen, in Bezug auf die ihnen immer vorgeworfen wurde, sie würden sie umgehen, dann wird die Situation derer, die dies bisher ausnutzten, wirklich unangenehm.

Das nun Folgende ist wahrscheinlich das Wichtigste. Auschwitz und Palmiry, der Warschauer Aufstand und die Deportationen aus dem Gebiet um Zamo¶æ bleiben das, was sie schon immer waren: Symbole für die deutschen Verbrechen. In der Stube unserer nationalen Erinnerungen nehmen sie weiterhin eine Schlüsselrolle ein. Aber: Die Deutschen begingen auf polnischem Boden so viele Schandtaten, dass es ausreicht, jene augenscheinlichsten in Erinnerung zu behalten, und die Aufgabe der These von der »Erbfeindschaft« schadet nichts. Mit der Erinnerung an die Polen als Täter nach 1945, und in unvergleichlich geringerem Maße in der Zwischenkriegszeit, wird den vorausgegangenen, nicht von Polen verursachten, Prozessen nur ein Epilog hinzugefügt. Minoritäten und Grauzonen zu zeigen – angefangen bei Schlesiern in Wehrmachtsuniform bis hin zum Schicksal der Ermländer und Masuren in der VR Polen –, ist demnach eine unerlässliche Ergänzung, wenn wir das Land verstehen wollen, in dem wir leben, und die Landschaften, in die wir uns als Touristen oder als Zeitungsleser begeben. Und schließlich war es nicht anders möglich. Es gibt Länder, in denen die Historiker den Mächtigen immerfort die Argumente zum Streit mit den Nachbarn liefern. Das Beispiel des nicht allzu weit entfernten Jugoslawien zeigt, wohin das führen kann. Aber das Bild von Deutschland als einem Erbfeind überlebte sich bereits in den achtziger Jahren gänzlich, was die öffentliche Meinung laut Umfragen zeigte. Schließlich ist Polen und sind die Polen imstande, der Wahrheit ins Auge zu schauen, selbst wenn der Anblick im Spiegel weniger entzückend ist als das Bild, an das wir uns aus der Kindheit erinnern. Der zeitliche Abstand zum dramatischsten Jahrzehnt, also zu den vierziger Jahren, tut auch sein Übriges: Selten gehört einer der Teilnehmer an den öffentlichen Diskussionen heute noch zum Kreis der Zeugen der damaligen Ereignisse, die Söhne und Enkel melden sich zu Wort, für die die Schlesischen Aufstände nicht mehr emotionale Konnotationen haben als die Teilungen Polens. Deshalb erscheint mir die Kategorie der Versöhnung, die im Übrigen unter professionellen Historikern kaum mehr diskutiert wird, als ein Missverständnis. Wer wollte, hat sich schon längst versöhnt, und wer nicht will, wird es auch nicht mehr tun; die Vierzig- oder Fünfzigjährigen sollten sich nicht versöhnen, weil das schon von weitem nach Heuchelei riechen würde. Heute geht es darum, zur historischen Wahrheit in ihrer Komplexität und Vielfarbigkeit zu gelangen. Darin besteht die Pflicht der Historiker, aber auch das Recht der Generationen, denn es gab noch keine Generation, die nicht versucht hätte, jene Zeichen, die einmal gesetzt wurden, neu und oft anders als ihre Vorgänger zu deuten. Indem dies geschieht, sollten wir uns einerseits dessen bewusst bleiben, dass unsere Nachfolger genau dasselbe tun werden, mit einem heute unvorhersehbaren Ergebnis. Aber andererseits sollten unsere Leistungen der vergangenen zehn Jahre auch in der Zukunft nicht ignoriert werden.

[Der Text wurde am 20. September 2001 im Arturshof in Danzig, anlässlich der Verleihung des Erich-Brost-Preises an die Kulturgemeinschaft Borussia vorgetragen – Red.]

[1] Die BRD (RFN) wurde über 20 Jahre NRF genannt, ein Pendant zur DDR (NRD) – Anm. der Übersetzerin.