Mit einem Editorial von Karsten Brüggemann, acht Abhandlungen, einem Forschungsbericht, zwei Literaturberichten und 39 Rezensionen. Herausgegeben vom Nordost-Institut – Institut für Kultur und Geschichte der Deutschen in Nordosteuropa e. V. an der Universität Hamburg

Gekürztes Editorial von Karsten Brüggemann

»Von der einsetzenden Faszination der Menschen für das Aufeinanderstoßen der Elemente am Strand und dessen Neuentdeckung als Sehnsuchtsort seit der Mitte des 18. Jahrhunderts über den Ausbau von Seekurorten bis zur zielgruppenorientierten Verpackung des Produkts ›Strand‹ in unseren Tagen (und der reunion der Beach Boys!) – das Phänomen ›Badeurlaub‹ hat bereits eine über 200-jährige Geschichte in Europa. Die Britischen Inseln, wo sich im 18. Jahrhundert bereits die ersten Strandbäder herausgebildet haben, gelten dabei als maßgeblicher Trendsetter einer Entwicklung, die im Laufe des 19. Jahrhunderts auf dem ganzen Kontinent Fuß gefasst hat. Das Verständnis vom Urlaub als Zeitspanne der recreation der Arbeitskraft – ein Begriff mit durchaus religiösem Unterton - hat Kriege und Revolutionen überlebt und wurde im Artikel 119 der sowjetischen Verfassung 1936 zu einem garantierten Recht der werktätigen Bevölkerung erhoben. Als soziale Praxis ist der Urlaub an der See erst im 20. Jahrhundert zu einem Massenphänomen geworden, doch war er auch schon zuvor, wie der schwedische Ethnologe Orvar Löfgren in seinem grundlegenden Werk On Holiday formuliert hat, ›a cultural laboratory‹, in dem Menschen mit neuen Aspekten ihrer Identität, ihrer sozialen Beziehungen oder auch ihres Verhältnisses mit der Natur experimentieren konnten und in der Lage waren ›to use the important cultural skills of daydreaming and mindtraveling‹. So sei auch die Phantasie in dieser Arena zu einer wichtigen sozialen Praxis geworden.

Wie der Tourismus insgesamt, sind auch diese Phantasien und Tagträume, die den Menschen freilich bis in ihre alltägliche Arbeits- und Freizeitwelt verfolgen, von Texten und Bildern vorgeprägt, die sich immer wieder erneuern und somit stets im Rahmen gesellschaftlicher Diskurse gesehen werden müssen. Dies macht den Tourismus zweifellos auch für die ›normale‹ Geschichtswissenschaft zu einem interessanten Objekt, auch wenn dessen Anerkennung im institutionellen Rahmen zumindest im deutschsprachigen Raum auf sich warten lässt. Obwohl der Tourismus selbst seit Langem in das Zentrum aller modernen Gesellschaften gerückt ist, friste Tourismusgeschichte immer noch ein Mauerblümchendasein in der Zunft, beklagte sich kürzlich Rüdiger Hachtmann. Bemerkenswert ist dies tatsächlich auch deswegen, weil der Zugriff mittels der transnationalen Geschichte seit einiger Zeit in Mode gekommen ist und das Reiseverhalten des Menschen, aber auch die Tourismusentwicklung als solche schon seit geraumer Zeit die nationalen und kontinentalen Grenzen konsequent überwindet. Wie Hachtmanns hier zitierter Forschungsbericht jedoch zeigt, mangelt es in jüngster Zeit nicht an Arbeiten, die sich erfolgreich dieses wohl immer noch mit Skepsis betrachteten, aber auch als potentiell innovativ geltenden Forschungsbereichs in seinem schier unendlichen Facettenreichtum angenommen haben.

Der Ostseeraum – historisch gesehen gewiss kein latecomer, wurde doch das erste deutsche Seebad Heiligendamm 1793 gegründet – hat im Kontext der historischen Tourismusforschung nicht den Stellenwert erreicht, der ihm gebühren könnte. Wie es die Mehrheit der zunächst kultur-, dann vor allem sonnenhungrigen Nordeuropäer in den ›Süden‹ zog, hat sich auch die historische Tourismusforschung bislang mehrheitlich mit den Britischen Inseln, Nordamerika und diversen mediterranen Regionen auseinandergesetzt oder sich auf die Betrachtung nationaler Urlaubsziele beschränkt. Auch für die sich allmählich herausbildende historische Tourismusforschung zu Russland ist zu beobachten, dass die Schwarzmeerküste und der Kaukasus mehr Beachtung finden als der Ostseeraum. Wie Cord Pagenstecher schreibt, sind ›Bodden, Nehrungen und Schären […] kultur- und literaturwissenschaftlich, historisch und soziologisch offenbar weniger interessant als Alpengipfel, Arkadien und Palmenstrände‹. Mit Recht hebt er allerdings hervor, dass auch im Ostseeraum der Tourismus spätestens seit Beginn des 19. Jahrhunderts von großer Bedeutung war, und macht in diesem Kontext ›Menschen verschiedener Schichten und Nationalitäten‹ aus, die ›Badekarren, Strandkörbe und Seebrücken nutzten‹ und zwischen ›Familienstränden, Kaiserbädern und Künstlerkolonien‹ unterschiedliche Urlaubspraxen entwickelten. Trotz der entscheidenden Zäsur der beiden Weltkriege des 20. Jahrhunderts - dies gilt vor allem für den südlichen und östlichen Ostseeraum – werde der Ostseeraum bis heute von Strandleben und Bäderarchitektur geprägt. Inwieweit aus diesem Befund eine integrierte Tourismusgeschichte abgeleitet werden kann, vielleicht auch nur für die südliche Linie von Terijoki bis Travemünde, mag die Zukunft zeigen.

Die vorliegende Ausgabe des Nordost-Archivs setzt sich nicht zum Ziel, dass sich aus der Summe ihrer einzelnen Beiträge so etwas wie eine ultimative Geschichte des Tourismus in der Ostseeregion ergäbe, denn dafür liegen die jeweiligen Fragestellungen zum Teil doch zu weit auseinander. Alle Texte behandeln im Großen und Ganzen nationale Geschichten, insofern sie ihre Analyse grundsätzlich auf einen Staat oder eine Region in einem Staat beschränken. Ein gewisser geografischer Schwerpunkt liegt auf dem Dreieck Schweden-Estland-Deutschland, wobei auch Lettland und der größere sowjetische Kontext zur Sprache kommen. In Kombination mit den zahlreichen Rezensionen finden Interessenten auf den Seiten dieser Ausgabe jedoch einen umfassenden Überblick über die derzeitige Forschungslandschaft und vielfältige Inspiration, sich mit dem Tourismus im Ostseeraum weiter zu beschäftigen.«

Autoren/Autorinnen der Abhandlungen

Wiebke Kolbe (Lund), Tiit Kask (Tallinn), Carina Gråbacke (Göteborg), Torkel Jansson (Uppsala), Cord Pagenstecher (Berlin), Heike Wolter (Obertraubling), Christian Noack (Amsterdam), Anu Järs (Tartu)

Autor des Forschungsberichts

Aldis Purs (Seattle)

Autoren der Literaturberichte

Jörg Hackmann (Szczecin), Karsten Brüggemann (Tallinn)

_______________________

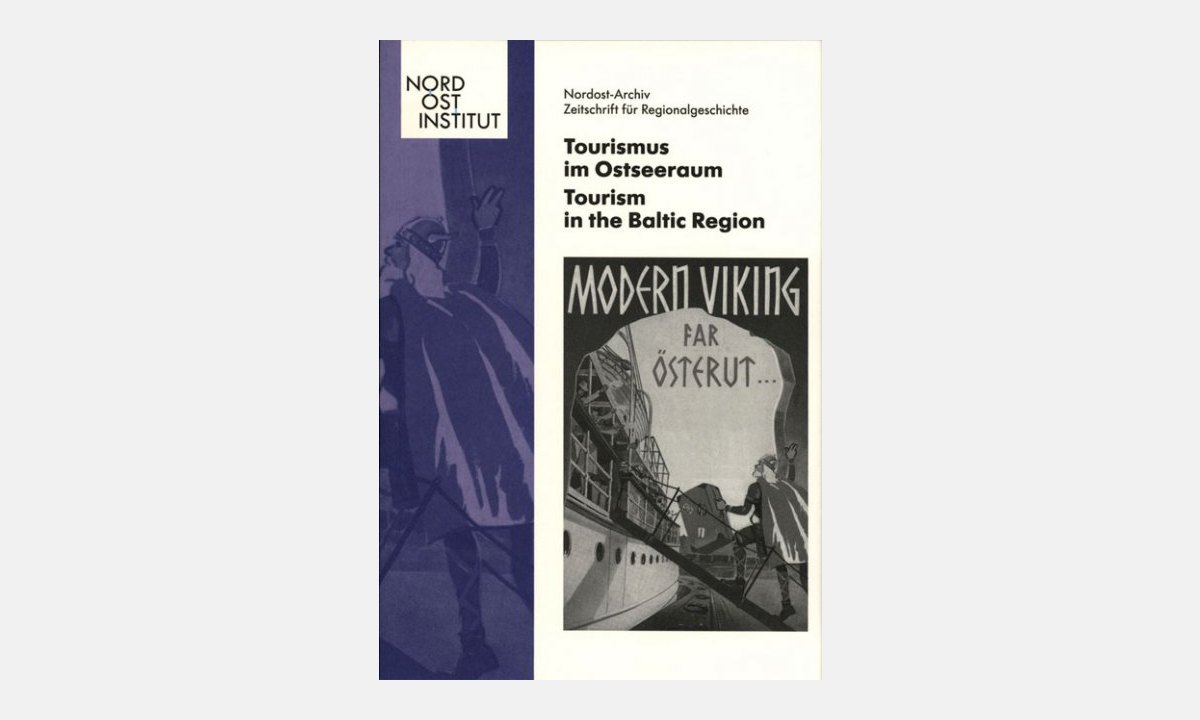

Tourismus im Ostseeraum | Tourism in the Baltic Region. Wissenschaftlich verantwortlich: Karsten Brüggemann, Tallinn; In der Reihe Nordost-Archiv. Zeitschrift für Regionalgeschichte (NOA), Band XX, herausgegeben vom NordOst-Institut – Institut für Kultur und Geschichte der Deutschen in Nordosteuropa e.V. an der Universität Hamburg, Lüneburg, 2012, 404 Seiten, broschiert, 17, 50 EUR, Abonnement: 15,00 EUR, ISSN 0029-1595

Kontaktadresse der Redaktion: Dr. Anja Wilhelmi (

Homepage: www.ikgn.de/cms/index.php/zeitschrift-nordost-archiv

Tourismus im Ostseeraum | Tourism in the Baltic Region

Weitere Informationen auf den Internetseiten des Nordost-Instituts