»Der Hunger ist ein Gegenstand. Der Engel ist ins Hirn gestiegen. Der Hungerengel denkt nicht«, schreibt Herta Müller im Roman Atemschaukel. Ihre Beschreibungen der Deportation des 17-jährigen Siebenbürger Sachsen Leopold Auberg in das Arbeitslager Nowo Gorlowka (ukr. Horliwka) in der Sowjet-Ukraine machte viele in Deutschland erstmals auf das Leid der Rumäniendeutschen am Kriegsende aufmerksam. In Rumänien dagegen ist die Erinnerung an die Ereignisse bis heute lebendig. Jedes Jahr gedenken die Rumäniendeutschen im Januar jener Deportation in die Sowjetunion. So auch 2025 in Hermannstadt/Sibiu: Im Demokratischen Forum, der Vertretung der deutschen Minderheit in Rumänien, hatte man zu einem Podiumsgespräch eingeladen. Zum achtzigsten Jahrestag der Verschleppung diskutierten die Kinder von ehemals Deportierten und gaben ihren Eltern eine Stimme. Es sind Perspektiven aus erster Hand, über die Aushebung selbst, die Plötzlichkeit und die Ungewissheit, mit der alles vonstatten ging.

Die heute 94-jährige Helga Pitters zum Beispiel war 14 Jahre alt, als ihr Vater deportiert wurde. Der Tag hat sich in ihr Gedächtnis gebrannt: wie er sich im Corso-Kino in der Heltauergasse einfinden soll, wie alles schnell geht, wie er eine Matratze mitnimmt, die ihm vermutlich das Leben rettet. Als Kind fühlt sie sich verantwortlich, arbeitet mit, damit die Familie über die Runden kommt. Ein Jahr hört die Familie nichts vom Vater, bis es plötzlich heißt, er käme mit einem Krankentransport aus Focşani. Am Ankunftsabend sucht die Familie auf dem Großen Ring nach ihm: Sie erkennen ihn nicht, so sehr ist er abgemagert. Erst, als er auf sie zukommt, die Matratze hat er wieder mitgebracht. Die Mutter hat ein Festessen gekocht, aber jetzt hat sie Sorge, dass er sich »überisst«.

Damit die Jahre der Zwangsarbeit – die meisten kamen erst 1949 zurück – nicht auch noch im Alter eine Bestrafung für die Betroffenen bedeutete, konnten diese sie bereits im kommunistischen Rumänien nach 1970 auf die Rente anrechnen lassen. Mit der politischen Wende begann für die Betroffenen ein neues Kapitel: Ein Dekret von 1990 formalisierte die Entschädigungszahlungen für politisch Verfolgte. Ab 2013 galten sie auch für Betroffene außerhalb Rumäniens. Eine Novellierung des Gesetzes im Jahr 2020 weitete dann die Entschädigungszahlung auf die Kinder von Deportierten aus. Denn auch deren Leben wurde durch die Erlebnisse ihrer Eltern beeinträchtigt. Kilian Dörr beispielsweise, heute Stadtpfarrer von Hermannstadt, wurde erst zwei Jahrzehnte nach der Verschleppung seines Vaters geboren. Doch in seinem Vater lebte das Trauma weiter: Hunger, Entbehrung, geraubte Jahre. »Das Thema habe ich wohl lange Zeit verdrängt. Dass es so einen Einfluss auf das Heute hatte, haben wir erst später realisiert«, sagt er. In den 1990er Jahren hätten die Menschen begonnen, mehr über die Deportation zu berichten. Den Erzählungen gemeinsam ist: Der Hunger lässt die Betroffenen Zeit ihres Lebens nicht los. Die Kinder lernten, dass man nichts wegwirft, dass man kleine Kartoffeln nicht schält, dass das Essen zum Festtag »fast so gut wie das gebratene Ziesel (Erdhörnchen) in Russland schmeckt«.

Die Abgeordneten der deutschen, der serbischen und der jüdischen Minderheit des rumänischen Parlaments kamen überein, dass eine Novellierung des Gesetzes für politisch Verfolgte nötig war, um das Leid auch der Nachkommen zu berücksichtigen. Bei drei Abgeordneten von dreihundertdreißig gab es keine Garantie dafür, dass das Vorhaben gelingen würde. Aber schließlich wurde der Gesetzesvorschlag fast einstimmig angenommen. Für Ovidiu Ganţ, den Abgeordneten der deutschen Minderheit, ist das ein »großer politischer Erfolg« und ein »kleines Wunder« in einem. Es sei vor allem als moralische Wiedergutmachung gedacht gewesen, sagt er. »Das war eindeutig eine Initiative, die aus der traurigen Erfahrung der Nachkommen der ehemaligen Deportierten entstanden ist.«

Die Entschädigungszahlungen des rumänischen Staates für politisch Verfolgte seien seines Wissens einzigartig in Europa. Sie stellen bis heute eine Herausforderung für den rumänischen Haushalt dar. Warum so etwas in Rumänien möglich ist? »Ich glaube, weil Rumänien allgemein nach der Revolution 1989 im Bereich nationale Minderheitenpolitik – der nationalen Minderheiten und für nationale Minderheiten – einen positiven Weg gegangen ist«, meint Ganţ. Diese parlamentarische Vertretung sei besonders in Europa, es gebe wenige Länder, in denen die Vertreter nationaler Minderheiten im Parlament säßen und dort zugunsten dieser Minderheiten ihre Interessen und Meinungen artikulieren dürften.

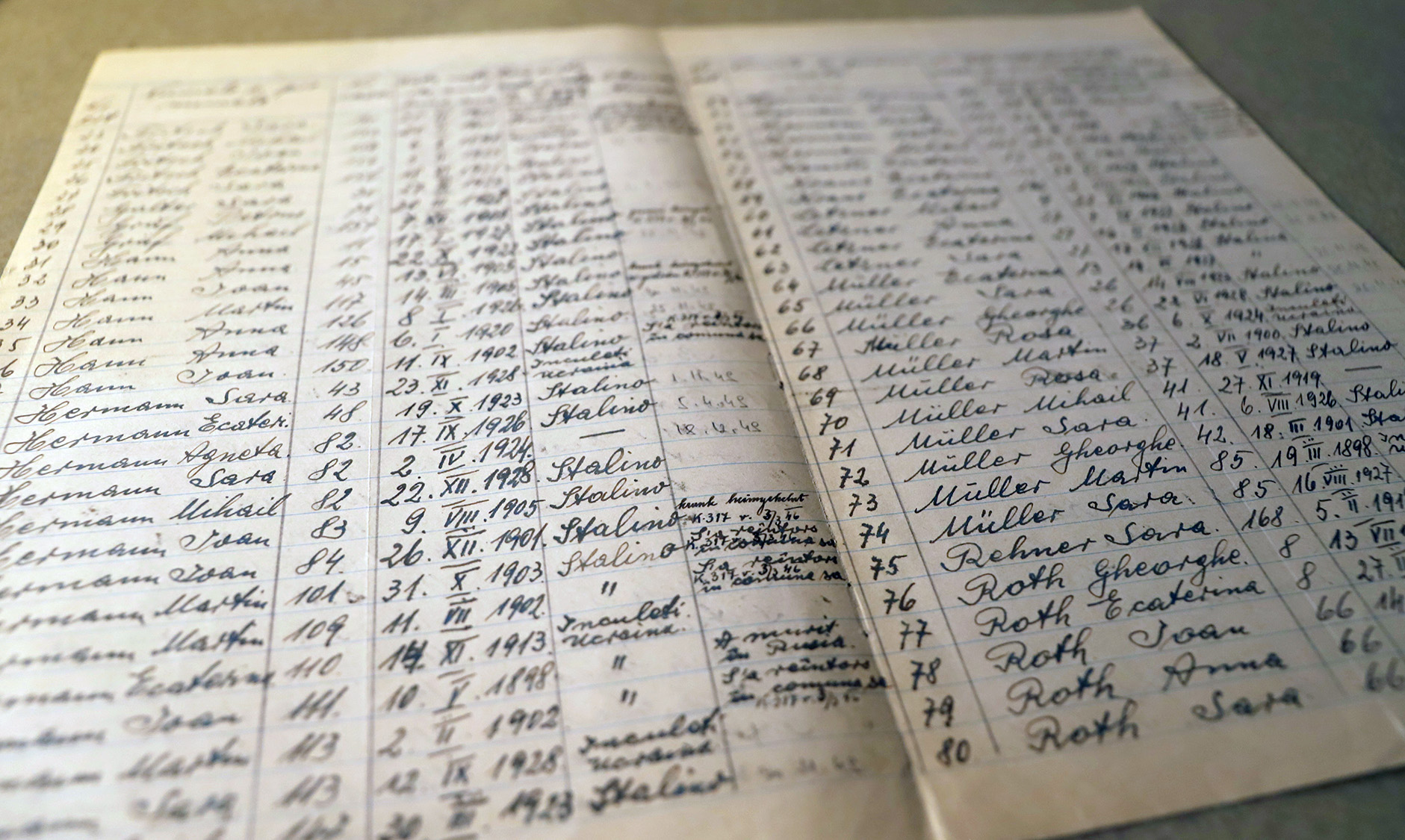

Die von Ganţ mitinitiierte Gesetzesänderung stellte zu Beginn den Alltag im Hermannstädter Teutsch-Haus auf den Kopf: Im Begegnungs- und Kulturzentrum ist das Zentralarchiv der Evangelischen Kirche in Rumänien untergebracht. Hier lagern die Deportiertenlisten der Kirchengemeinden, angefertigt im November 1946. Als die Nachricht von der Gesetzesnovellierung ihre Kreise zog, lief das E-Mail-Postfach von Leiterin Gerhild Rudolf über. Bis zu achtzig Anfragen gingen täglich ein – 3 860 Bestätigungen haben sie im Teutsch-Haus seitdem ausgestellt. Für den Erhalt der Zahlung müssen Betroffene amtliche Dokumente bei den rumänischen Behörden vorlegen. Dies geschehe im Idealfall mit der Angabe des Rückkehrdatums der deportierten Person, so Rudolf. Danach kann der Tagessatz der Arbeitszeit in der Sowjetunion berechnet werden. Gültige Dokumente sind das Arbeitsbuch, der Rückkehrschein oder die Zusatzrentenpapiere. Das Problem sei, dass es oft kein Arbeitsbuch mehr gebe oder der Rückkehrschein nach der Heimkehr weggeworfen wurde.

Jeder Antrag erzählt eine Leidensgeschichte. Manchmal hätten sie die Anfragen bis an die Schmerzgrenze gebracht, erzählt Rudolf. Dass die traumatischen Erlebnisse auf die Kindergeneration abgefärbt haben, bestätigt auch sie: »Zum einen kehrten die Eltern zurück, verdrängten die Erlebnisse und redeten nicht darüber. Unterschwellig war das Erlebte aber da und hat sich in einigen Verhaltensweisen der Eltern widergespiegelt – auch beim Essen. Manche sind körperlich oder auch psychisch geschädigt gewesen. Das hat schon auf die nächste Generation abgefärbt. Ich denke, am stärksten hat es die betroffen, die bewusst erlebt haben, wie die Mutter plötzlich weg war und dann nach fünf Jahren zurückkam – und die Kinder nicht wussten, wer das ist.«

Die Narrative zur Deportation waren durchtränkt von Verklärungen. Die historischen Zusammenhänge seien lange nicht klar gewesen, so Rudolf. Man habe geglaubt, die Russen hätten Arbeitskräfte gebraucht – und dass die Rumänen die Siebenbürger Sachsen dafür verscherbelt hätten. Heute weiß man: Der rumänische Premierminister Nicolae Rădescu protestierte gegen die Entscheidung. Zudem betraf der Befehl Stalins mehrere Länder. Auch Deutsche aus Bulgarien, Jugoslawien, der Tschechoslowakei und Ungarn wurden zur Zwangsarbeit deportiert. Die Einzigartigkeit der Zahlungen an die Rumäniendeutschen liegt vielleicht auch darin, dass die Deportation nach Russland eben nicht auf Befehl des rumänischen Staates stattfand.

Die Entschädigungszahlungen würden von den Betroffenen oft nicht als Wiedergutmachung gewertet, sagt Rudolf. Vielmehr werde die Zahlung als Zeichen der Achtung und Dankbarkeit gegenüber dem Schicksal der Eltern gesehen und deshalb angenommen. Dietrich Galter, evangelischer Pfarrer von Neppendorf/Turnişor, formuliert seine Einstellung zur Entschädigungszahlung so: »Wir haben uns gefreut, weil es eine Anerkennung für die fünf Jahre ist, die man meinem Vater weggenommen hat.« Bereits nach der Wende habe sich sein Vater als Deportierter registriert und die Entschädigung erhalten. Er kam mit 17 Jahren in ein Kohlebergwerk im Donbass. Seinem Sohn erzählte er von der zweiwöchigen Fahrt im Viehwaggon oder von dem Wörterbuch, mit dem er sich russische Vokabeln beibrachte, weil er sich einstellen wollte auf das, was kommen sollte. Das Zigarettenmundstück, das er sich im Lager geschnitzt hatte, verwendete er auch nach der Rückkehr und trug es immer bei sich. Bei Tisch habe er oft eine Bemerkung gemacht, wenn die Kinder etwas nicht essen wollten. Irgendwie ist er auch bei den Galters da wieder, der Hungerengel.

Drei Väter, die zurückkehrten, drei Väter zwischen duldsamem Schweigen und gewissenhaftem Erzählen. Der Hunger ist ein Gegenstand, ebenso wie das Sich-Klammern an Gegenstände: an eine Matratze, ein Zigarettenmundstück. Der Hungerengel von damals tritt heute auf unterschiedliche Art und Weise in Erscheinung. Entschädigungen können das Rad der Geschichte nicht zurückdrehen. Aber sie können ein Symbol sein. Dafür, dass ein Staat Verantwortung übernimmt und damit die Erinnerung wachhält.

Aurelia Brecht