Eine Veranstaltung aus der Reihe Das östliche Europa im Blick der Deutschen • Eine gemeinsame Veranstaltungsreihe der Professur für Geschichte Osteuropas an der Europa-Universität Viadrina und des Deutschen Kulturforums östliches Europa

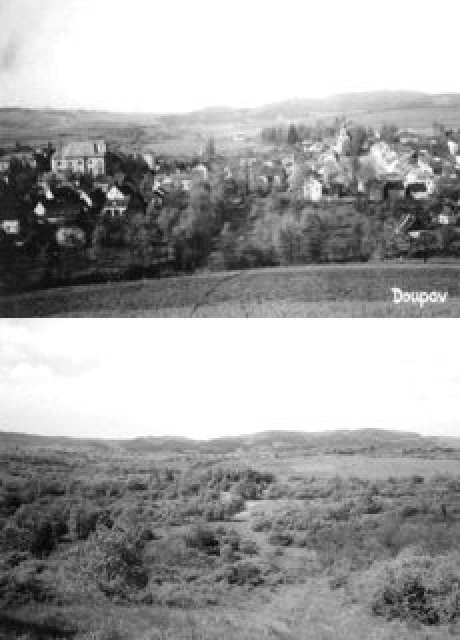

Im Rahmen der Ringvorlesung »Das östliche Europa im Blick der Deutschen« hatte Karl Schlögel diesmal einen Vertreter der tschechischen Initiative Antikomplex zu Gast, die in Deutschland vor allem mit ihrer Fotoausstellung Das verschwundene Sudetenland bekannt geworden ist. Matěj Spurný, Mitbegründer und Aktivist der in ihrem Kern aus vier Leuten bestehenden Gruppe, zeigte eindrucksvolle Bilder aus den Grenzgebieten wie dem Erz- und Riesengebirge oder dem Braunauer Ländchen vor und nach der Zwangsaussiedlung der Deutschen. Auf vielen Fotografien sah man, wie die Natur in über fünfzig Jahren wieder Besitz von der ehemals aus kleinen Ortschaften, Dörfern, Klein- und Einzelgehöften bestehenden Kulturlandschaft genommen hat. Die Ruinen und Grundmauern sind überwachsen, Blickachsen von Aussichtspunkten durch Bäume und Gebüsch versperrt. Lagen die Dörfer im unmittelbaren Grenzgebiet, waren sie oft buchstäblich dem Erdboden gleichgemacht worden. Aber es gibt auch Beispiele für den Wiederaufbau und die Pflege von Häusern und Kirchen aus der deutschen Zeit: So ließ der Bürgermeister von Neudek/Nejdek den Kreuzweg mit Aussichtspunkt wieder sanieren, und die Innenstadt von Braunau/Broumov wurde mit Hilfe der dort sehr regen Bürgerinitiativen restauriert.

Spurný betonte, dass es sich bei Antikomplex nicht um die einzige NGO ihrer Art handele, sondern in nahezu allen Grenzregionen Gruppen existieren, die sich um die Bewahrung und Rekonstruktion der Hinterlassenschaften der ehemaligen deutschen Landleute kümmern. Inzwischen gibt es auch Publikationen über die deutsche Vergangenheit der einzelnen Grenzgebiete. Das im Kommunismus tabuisierte Thema kam nach 1989 geradezu in Mode. Heute interessiert das Sudetenland vor allem die jüngere Generation, die dort lebt, aber auch Städter, die der zunehmenden Kommerzialisierung überdrüssig sind und in der verwilderten geheimnisvollen Landschaft, die früher oft streng bewachtes militärisches Sperrgebiet war, Inspiration finden. Für Aussteiger bietet sich dort die Möglichkeit, Grundstücke für wenig Geld zu erwerben und ohne weiteres Baugenehmigungen zu erhalten.

Durch die Zwangsaussiedlung von etwa drei Millionen Menschen war eine in Jahrhunderten gewachsene Infrastruktur verödet. Die tschechischen Neusiedler konnten keine rechte Beziehung zu dieser verlassenen Landschaft aufbauen. Im Klappentext des Kataloges zur Ausstellung Das verschwundene Sudetenland heißt es:

Die Vertreibung der Deutschen aus diesen Gebieten und die Wiederbesiedlung der Grenzgebiete war der einschneidenste Vorfall in der Bevölkerungsentwicklung unserer jüngeren Geschichte. Etwa fünf Millionen Menschen waren nach dem Krieg auf unserem Staatsgebiet in Bewegung. […] Bis zum 31.5.1947 wohnten im Grenzgebiet etwa 2.400.000 Einwohner. In diese zuvor entvölkerten Gegenden wurden ungefähr 1.900.000 Menschen umgesiedelt. Mit anderen Worten: Jede vierte tschechische Familie oder wenigstens Angehörige einer tschechischen Familie zogen in die Grenzgebiete. Mit dem Beginn des Kommunismus und der Nationalisierung sank aber die Einwohnerzahl dort deutlich. Die Menschen wollten hier nicht leben, und so gingen sie woandershin. Später wurde ihnen dies verboten […]. Wichtig ist es, sich zu vergegenwärtigen, dass wir uns der kulturellen und sozialen Verarmung alle angepasst haben und die Menschen im Grenzgebiet fortwährend unter dem Einfluss des herrschenden und sich weiter ausbreitenden »Nichts« stehen. Deshalb ist es nötig, den Fehler auch in uns selbst zu suchen. Wie aus der Statistik hervorgeht, betrifft die Umsiedlung der Sudetendeutschen im Grunde uns alle. Um so paradoxer ist es, dass man über dieses große Experiment kurze Zeit später nicht mehr sprechen durfte. Heute können wir dies wieder. Nach unserer Meinung sind aber in der gegenwärtigen politischen Gesellschaft nur sehr wenige Menschen dazu fähig, diese Situation realistisch oder wenigstens ein bisschen selbstkritisch zu bewerten. Lassen wir jetzt die Landschaft der Sudeten für sich selbst sprechen. Eine Landschaft, die wieder zum Gegenstand nationaler Leidenschaften geworden ist und deshalb viel über die (Un-)Fähigkeit des Menschen zu erzählen hat, sich an eine neue Umgebung anzupassen.

Ein großes Problem in den nord- und westböhmischen Grenzgebieten ist die hohe Arbeitslosigkeit und die Schattenwirtschaft. Die Menschen in den Grenzgebieten müssten davon überzeugt werden, dass es sich lohnt, sich für ihre Heimat einzusetzen und sie sowohl gegen Umweltzerstörung als auch gegen radikale Kommerzialisierung zu verteidigen. Oft stellt sich aber auch die Frage, inwieweit die Wiederherstellung von ehemals sudetendeutschen Gebäuden sinnvoll ist, etwa wenn es keine Gläubigen mehr gibt, die Gottesdienste in einer liebevoll restaurierten Kirche abhalten könnten.

Peter Becher erzählte in seinem poetisch-nachdenklichen Vortrag von seinem ganz persönlichen Sudetenland. Der einer alten Karlsbader Familie entstammende Geschäftsführer des Adalbert-Stifter-Vereins, der zahlreiche deutsch-tschechische Projekte initiiert und unterstützt, assoziiert mit der Landschaft seine eigene Jugend als »Vertriebenen-Becher«, dessen Interesse und Neigung für die Heimat seiner Vorfahren Ende der sechziger Jahre bei seinen Altersgenossen auf Unverständnis stieß. 1970 sei es nicht möglich gewesen, über das Sudetenland zu sprechen. Damals sei das Thema ausgegrenzt gewesen, heute werde es bagatellisiert. Bei der sudetendeutschen Landsmannschaft konstatiert Becher eine Kränkung, die sich verselbständigt habe. Diese verhindere die Wahrnehmung der historischen Ereignisse, die der Vertreibung vorangingen. Ein ganz anderes Bild zeigen dagegen die Beziehungen zwischen Sudetendeutschen und Tschechen jenseits der medialen Aufmerksamkeit. Hier gibt es schon seit vielen Jahren gemeinsame Initiativen und Projekte, Kontakte von Sudetendeutschen zu ihren ehemaligen Heimatorten, die auf der zivilgesellschaftlichen Ebene viel zur deutsch-tschechischen Verständigung beigetragen haben. Becher äußerte die Hoffnung, dass das Sudetenland wiederbelebt werden könne – gemeinsam von Menschen, die weder einen Besitzstand verteidigen noch Kränkungen pflegen wollen, sondern das Gefühl haben, Europäer zu sein.

Auch Tomáš Kafka, Vermittler und Übersetzer deutschsprachiger Literatur und Geschäftsführer des Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds, fragte sich in seinem Vortrag, ob das einstige Sudetenland als identitätsstiftende Region wirklich verloren sein müsse. Eine gewaltsame demographische Änderung könne am Fortbestehen einer Landschaft nichts ändern, auch wenn dies in Tschechien noch häufig negiert werde und die Verwahrlosung gleichsam eine »Bestrafung« darstelle. Antikomplex hingegen habe gezeigt, wie man sich einen eigenen Umgang mit der Geschichte vorbehalten kann. Mittlerweile gibt es nicht nur junge Literatur, sondern sogar Comics wie Bílý Potok [Weißbach]. Alois Nebel von Jaroslav Rudiš und eine Rockband, die das Sudetenland und seine Geschichte thematisieren. Für die noch im Entstehen befindliche tschechische Zivilgesellschaft ist die Region nach Kafkas Auffassung ein wichtiger Kristallisationskern.

Die Bürgerinitiative Antikomplex erhält in diesem Jahr den von der Bundesbeauftragten für Kultur und Medien dotierten und vom Deutschen Kulturforum östliches Europa ausgelobten Georg-Dehio-Kulturpreis. Die Auszeichnung, die am 23. November in Berlin überreicht wird, würdigt Persönlichkeiten und Institutionen oder Initiativen, die sich in vorbildlicher Weise mit den Traditionen und Interferenzen deutscher Kultur und Geschichte im östlichen Europa bewahrend, zukunftsorientiert und im partnerschaftlichen Dialog mit den Nachbarn auseinander setzen. Das Preisgeld von 8.000 € will Antikomplex für weitere Projekte verwenden, darunter eines mit Schülern, die sich in ähnlicher Weise wie in der Ausstellung Das verschwundene Sudetenland mit der Veränderung ihrer Heimatlandschaft beschäftigen sollen.

- www.zmizelesudety.cz

Die Ausstellung Das verschwundene Sudetenland im Internet

- Die Sudeten – verschwunden und wieder entdeckt?

Fotopräsentation mit Kommentaren von Dr. Peter Becher (Adalbert-Stifter-Verein, München), Matěj Spurný (Bürgerinitiative »Antikomplex«, Prag) und Tomáš Kafka (Deutsch-tschechischer Zukunftsfonds, Prag)