Wer heute mit dem Auto den Zobten umrundet und aus Klein Silsterwitz (Sulistrowiczki) kommend in Richtung Tampadel (Tąpadła) fährt, passiert unmittelbar hinter dem Ortsausgang zwei verwahrloste, exotisch anmutende Tore, die links der Straße stehen. Das erste ist aus Holz, das zweite aus Stein. Es erschließt sich dem Reisenden aber nicht, wohin diese Tore einst führten. Dass sich hinter ihnen einmal ein berühmter Landschaftspark befand, verrät die heutige Vegetation nicht. Der hohe Baumbestand rechts und links der Straße ist dicht und scheint willkürlich, Wege und Lichtungen lassen sich vom Straßenrand kaum ausmachen. Dabei hatte der Park einst einiges zu bieten, er war bekannt für seine Kanäle, Teiche und Fontänen. Sie speisten sich aus dem Silsterwitzer Bach und gaben dem Park seinen Namen: Venedig. Ganz in seiner Nähe sprudelt nach wie vor die »Quelle des Lebens«, die bei der Bevölkerung in den Ortschaften am Fuß des Zobten wegen der Reinheit ihres Wassers hoch geschätzt wird.

Angelegt wurde der Park Venedig ab 1905 von dem Breslauer Rechtsanwalt Erich Bohn (1874–1948), einer zu seiner Zeit weithin bekannten, schillernden Persönlichkeit. Bohn hatte Klein Silsterwitz Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts gekauft. Etwa 30 km südwestlich von Breslau ließ er hier von 1911 bis 1914 ein Heilsanatorium errichten. Es sollte ein Ort der Erholung für Menschen werden, die des Lebens in der Großstadt überdrüssig geworden waren. Für die Realisierung des Gebäudes engagierte er den Breslauer Architekten Albrecht Friebe, einen Schüler und Mitarbeiter Hans Poelzigs. Den Park gestalteten Bohn und Friebe in enger Zusammenarbeit gemeinsam. Die Maßnahmen legten die Grundlage für die spätere Entwicklung von Klein Silsterwitz zum Urlaubsort. In den dreißiger Jahren wurde das ehemalige Bohnsche Sanatorium als Mütter-Erholungsheim der NSV (Nationalsozialistische Volkswohlfahrt) genutzt, heute beherbergt es ein Schulungszentrum der Caritas.

Einfachheit und Klarheit

Zu dem von Erich Bohn projektierten Heilsanatorium gehörte Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts ein ansehnliches Stück Land: Wiese, Feld, Gebüsch und alter Baumbestand. Durch das leicht abschüssige Gelände floss der Silsterwitzer Bach, der streckenweise ein erhebliches Gefälle aufwies. Bohn wünschte, dass dies alles aus seinem ursprünglichen Naturzustand in einen »Sitz der Naturfreude und des heiteren Lebensgenusses« umgewandelt werde. Er legte jedoch keinen Wert auf geschlängelte Pfade, künstliche Felsen und Grotten oder botanische Raritäten, sondern orientierte sich ganz und gar an den örtlichen Gegebenheiten. Um 1910 war die Anlage in groben Zügen fertig. Für den Rezensenten der schlesischen heimatblätter, der sich nur durch das Kürzel H. zu erkennen gab, war im Lauf von fünf Jahren ein »Beispiel moderner Gartenkunst« entstanden, das sich durch »eine höchst wohltuende, einfache und klare Gliederung« auszeichnete.

Hinter dem Buchstaben H. verbarg sich vermutlich der Redakteur der schlesischen heimatblätter, der Schriftsteller und spätere Astronom Robert Henseling (1883–1964). Nach seinen Worten lag der Hauptteil des Parks Venedig am Wasser, neben ihm erstreckte sich ein Gemüse- und Blumengarten, und über allem thronte eine kleine Anhöhe. Es sei »fein und klug«, schrieb H., dass der zu allen Jahreszeiten so prächtig anzuschauende Garten nicht ängstlich versteckt wurde. Sein besonderer Reiz liege darin, dass der auf dem Hauptweg Wandelnde die Blumen und Gesträuche des höher liegenden Gemüsegartens in Augenhöhe erblicke. »Die Hauptachse, also der Hauptweg, ist so gelegt, dass im Ausschnitt des Weges immer der wundervollste Fernblick über den Wald auf den nächsten Gebirgsgipfel sich auftut.« Auch vom Hügel boten sich Ausblicke. Zum Verweilen lud hier ein rundes Gartenhäuschen ein, dem ein weißgestrichener Tisch und Bänke gegenübergestellt waren. Auch für dieses Arrangement war der Rezensent voll des Lobes: »Vor dem Gartenhaus ein rundes Beet mit niederen weißen und roten Rosen; sonst Rasenfläche und ein Spielplatz für die Kinder: Also auch hier schöne Mannigfaltigkeit trotz größter Einfachheit.«

Die Hauptattraktion war für H. indes das »Wasserrevier«: Das Gelände am Silsterwitzer Bach hatte Erich Bohn die Möglichkeit gegeben, zwei Teiche mit einer Fläche von etwa 4000 qm anzustauen. Weil Wiesenflächen fehlten, sollte stehendes und fließendes Gewässer das Gegengewicht zum Wald bilden. Dazu wurden umfangreiche und teure Felsarbeiten nötig. Die Wasserarchitekturen, drei Schleusen, Brücken und Terrassen am unteren See, so H., seien die »weitaus bedeutsamsten künstlerischen Schöpfungen des Gartens«. Das verwendete Material stammte aus der näheren Umgebung: Gabbro und Granit. Aus dem unteren Wasserbecken erhob sich ein Springbrunnen. Beeindruckt war der Schreiber aber vor allem von der oberen Schleuse: »Ganz kann man die Wucht, mit der die Schleuse gestaltet ist, erst verstehen, wenn bei voller Öffnung oder bei Hochwasser die gewaltigen Wassermassen des sonst nur schwachen Gebirgsbaches majestätisch hervorbrausen.«

Um die beiden Teiche war die ursprüngliche Vegetation weitgehend unverändert gelassen, und auch die Wege waren der natürlichen Landschaftsform angepasst worden. Sie stellten die unmittelbare Verbindung zwischen dem »Wasserrevier« und dem Haus dar, von dem man »wie aus einer Burg« das tiefgelegene Gewässer überblicken konnte. Es sei, so schloss H. seine Besprechung hymnisch, ein Werk entstanden, in dem »der Mensch zu erhöhtem Daseinsgenuss gelangen mag, und zu einem innigen, innerlichst fröhlichen Gefühl des Zusammengehörens mit all den tausendgestaltigen stummlebendigen Brüdern, die da auch der Sonne entgegenatmen.«

Klein Silsterwitzer Erfahrungen

Es erstaunt, dass H. in seiner Besprechung die Klein Silsterwitzer »Quelle des Lebens« mit keinem Wort erwähnte, und auch die Steinarbeiten der beiden Parktore würdigte er nicht. Dabei hatte Bohn hier durchaus Eigenwilligkeit bewiesen. In die steinernen Stützen des Holztores hatte er beispielsweise Fragmente eines Grabmals der Herzöge von Schönaich-Carolath aus dem benachbarten Schlaupitz (Słupice) einfügen lassen. Die Reliefe des Grabmals, das um 1560 aufgestellt worden war, zeigten Darstellungen der Keuschheit und Barmherzigkeit. Heute sind sie zum größten Teil zerstört. Sie sind zerschlagen und bemalt worden, und ihre einstige Würde und Schönheit lässt sich allenfalls erahnen. Den Bogen des steinernen Tores schmückt das Bildnis eines bärtigen Männerkopfes, aus dessen Mund Blumen und allerlei Gewächs sprießt. Es könnte eine Gottheit sein, die den Pflanzen Leben einhaucht.

Ähnlich wie mit dem Renaissancegrabstein aus Schlaupitz verfuhr Erich Bohn mit einem anderen Grabrelikt aus der frühen Neuzeit. Den alten Schulzenhof (schlesisch: Scholtisei) im benachbarten Tampadel, den Bohn 1919 erwarb und in siebenjähriger Arbeit aufwendig restaurieren ließ, ziert seit Mitte der zwanziger Jahre die Sandsteinfigur eines sächsischen Kurfürsten, die Bohn in Dresden erworben hatte. Den Umbau des Tampadler Schulzenhofs leitete ein Breslauer Architekt namens Wolff. Bohn ließ für die Steinarbeiten grünen Gabbro, rote Findlinge und gelben Sandstein aus dem Zobtener Raum zur Verwendung kommen. Er veranlasste, dass auf den Ostflügel des Gebäudes ein neues Geschoss sowie ein schlanker Turm für astronomische Beobachtungen aufgebaut wurden. Dieser Turm ist heute allerdings nicht mehr erhalten. Im Inneren legte Bohn besonderen Wert auf die Heizanlagen. So wurde der Ofen in der Bibliothek von Hans Poelzig modelliert. Die beiden Rundöfen mit Reliefkacheln entwarf Bruno Zschau, der damals Professor an der Breslauer Kunstgewerbeschule war, und der Kamin schließlich stammte aus dem Scheitniger Schlösschen des Prinzen Hohenlohe. Über sämtlichen Fenstern des Gebäudes ließ Bohn Geheimzeichen der Rosenkreuzer als Erinnerung an seine Beschäftigung mit der Geheimwissenschaft anbringen. Sie waren für ihn »Symbole der Naturseele«. Der Maler Hans Leistikow (1892–1962), der in Tampadel lebte und seit 1913 mit Bohn befreundet war, führte verschiedene andere Ausschmückungen an dem Gebäude aus.

Bei der Gartenarbeit und in dem Wald, der zum Schulzenhof gehörte, kamen Erich Bohn nach eigenen Angaben seine jahrelangen Erfahrungen aus Klein Silsterwitz zugute. Anders als der Park Venedig, von dem er 1925 schrieb, er wachse »in den Traum seiner schwermütigen Schönheit« hinein, dachte Bohn sich den Hof in Tampadel aber als »Wachsein über dem Traum – ein helles Bekenntnis zur Sonne.« Offenbar verfügte Erich Bohn über ein eigenwilliges Architekturverständnis, das gleichermaßen esoterisch wie bodenständig war. Heimatverbundenheit stand neben dem Wunsch, sich über Konventionelles hinwegzusetzen. Bohn war ein Freigeist, der seine Souveränität zum Ausdruck brachte, indem er Althergebrachtes in neue Zusammenhänge fügte. Ein durchgehendes Motiv für seine Verrichtungen war die Abkehr von der Welt, wie die moderne Großstadt sie verkörperte, und die Hinwendung zur Natur, zur Heimat, zum »Traum« und zur »Sonne«.

Funktionsgerechte Formgebung ohne Ornamentik

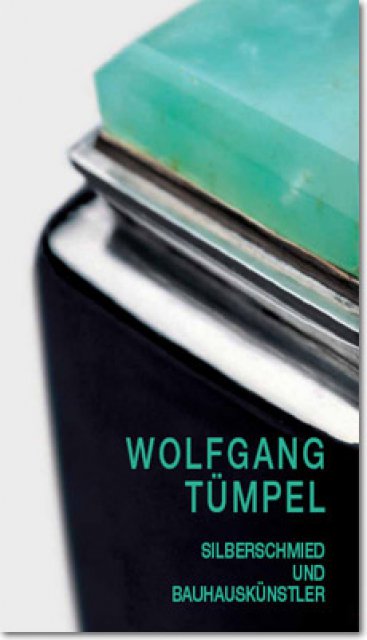

Die Verbundenheit mit dem heimatlichen Schlesien kam auch in einem Werk zum Ausdruck, das Bohn Mitte der zwanziger Jahre in Auftrag gab. Ab 1926 entwarf der Bielefelder Silberschmied Wolfgang Tümpel (1903–1978) ein exklusives Tafelservice für Erich Bohn. Es wurde einer der schönsten und berühmtesten Entwürfe des Industriedesigners, der 1926 noch Lehrling an der Metallschule auf Burg Giebichenstein bei Halle war. Zwei zuvor eingereichte Entwürfe schlesischer Kunsthandwerker hatten Bohn nicht befriedigt. Der Besteller wünschte eine funktionsgerechte Formgebung ohne jede Ornamentik und die Verwendung ungewöhnlich großer Chrysoprasen, eines apfelgrünen Halbedelsteins aus der kurz zuvor geschlossenen Grube Gläsendorf bei Frankenstein (Ząbkowice Śląskie). Diese Grube war 1740 erstmals als Fundort von Mineralien erwähnt worden, und der hier gefundene Chrysopras war der Lieblingsstein Friedrichs des Großen.

Eine serielle Fertigung des Bohnschen Services stand nie zur Diskussion. Das Material (Chrysopras, Silber, Elfenbein) stellte der Auftraggeber dem Künstler zur Verfügung, und bis 1929 entstanden mindestens sieben Teile: neben einer Teekanne eine Kaffee- und eine Mokkakanne, zwei Dosen für Kakao und Tee sowie ein Stieltopf. Sämtliche Stücke sind Unikate; allein die Kakaodose diente später als Vorbild für die bekannteste Schöpfung Tümpels nach dem Zweiten Weltkrieg: die Dose, die er 1961 für die Kaffeemarke Tschibo entwarf. Sie wurde in Deutschland ab 1962 in einer Millionenauflage produziert. Das Sahnekännchen des Bohnschen Services ist verschollen, die Teekanne, die sich heute im Berliner Bröhan-Museum befindet, musste Bohn kurz vor seinem Tod verkaufen, und die Mokkakanne wurde nach dem Zweiten Weltkrieg in lädiertem Zustand in einem Krakauer Antiquitätengeschäft entdeckt, während die übrigen erhaltenen Teile 1974 aus Familienbesitz an die Stadt Bielefeld gelangten. Sie stehen heute im dortigen Museum Huelsmann. Eine Erweiterung des Services war ursprünglich geplant, wurde jedoch nicht ausgeführt, als Bohn um 1928 das Geld ausging.

Soviel Engagement macht natürlich neugierig auf die Person des Mannes, der hinter all diesem stand. Wer war eigentlich dieser kunstsinnige Rechtsanwalt Erich Bohn, den der polnische Kunsthistoriker Arkadiusz Dobrzyniecki (*1966) mit den Worten charakterisierte: »Er war der Typ eines Dilettanten im positiven Sinne des Wortes, wie es im 18. Jahrhundert gebraucht wurde, ein Amateur mit weitem Horizont und vielfältigen Interessen. Er widmete sich vielen Gebieten künstlerischer und wissenschaftlicher Art, auf denen allen er Autodidakt war und für die er nicht immer die entsprechenden Voraussetzungen mitbrachte. Seine Kenntnisse waren oft zufälliger Natur und chaotisch«? Nach Dobrzyniecki betrachtete Bohn seine Arbeit als Rechtsanwalt eher als Notwendigkeit denn als Erfüllung. In ihr fand er nicht die nötige Befriedigung, und mit Begeisterung widmete er sich nicht nur der Architektur und dem Kunsthandwerk. Er erforschte auch das Metaphysische sowie die Geschichte seiner Sippe und der Gegend, in der er lebte. Er betätigte sich literarisch und beschäftigte sich mit Archäologie, Malerei, Graphik und Biologie.

Ungeliebter Broterwerb und breitgefächerte Interessen

Erich Bohn wurde am 11. Februar 1874 als Sohn des Dr. phil. Emil Bohn (1839–1909) und dessen Frau Selma Weigelt (1845–1916) geboren. Der Vater war ein bedeutender Musikgelehrter, er war Ehrendoktor und Professor an der Universität in Breslau (Wrocław), Gesangslehrer am Kgl. Akademischen Institut für Kirchenmusik und Organist an der örtlichen Kreuzkirche. Nach der Promotion zum Dr. jur. arbeitete Erich Bohn als Rechtsanwalt und Notar. Ab 1912 war er auch als Sekretär der Breslauer Intendantur und von 1915 bis 1918 an der Berliner Oberintendantur tätig. Deren Aufgabe war die Versorgung der Truppen mit allen materiellen Bedürfnissen außer Waffen und Munition. Am 24. Mai 1908 heiratete er Margarete Zehge (1884–1918), und acht Jahre nach deren Tod ging er am 27. Mai 1926 die Ehe mit Elfriede Herwarth von Bittenfeld (*1906) ein. Erich Bohn hatte zwei Kinder aus erster Ehe: Hans und Urta.

1905 unterhielt er eine Kanzlei in der Breslauer Tauentzienstraße 16 (ul. Tadeusza Kościuszki). Hier praktizierte er noch 1924, doch einige Jahre später lautete seine Büroadresse Tauentzienstraße 40. Um 1934 zog er von dort ins vornehme Haus »Zum Goldenen Becher« am Ring 26 (Rynek) um. Seine Privatanschrift lautete ab 1941 Briskestraße 4 (ul. Samuela Dicksteina); das Haus lag am Rande des Scheitniger Parks. Offenbar behielt Bohn seine Kanzlei bis Anfang der vierziger Jahre bei. Noch im Breslauer Adressbuch für 1943 ist vermerkt, dass er beim Land- und Amtsgericht zugelassener Anwalt und Notar war. Offensichtlich hatte er sich zu diesem Zeitpunkt noch nicht zur Ruhe gesetzt. Nach dem Zweiten Weltkrieg flüchtete Bohn nach England, wo er 1948 in London verstarb.

Erich Bohn tat sich wie angeführt in vielerlei Hinsicht hervor. Weitere Betätigungsfelder lassen sich nennen. So hegte er um 1912 die Absicht, den in Teilen Schlesiens ausgerotteten Apollofalter wieder anzusiedeln. Bohn gehörte dem Zobtener Gebirgsverein an, er war Vorsitzender der Breslauer Gesellschaft für psychische Forschung, und er fungierte als Obmann des Wissenschaftlich-humanitären Komitees (WhK) des Berliner Sexualwissenschaftlers Magnus Hirschfeld (1868–1935). Im Lauf seines Lebens hat er mehrere Bücher und Aufsätze veröffentlicht. 1898 legte er eine mehrteilige Arbeit unter dem Titel die occulten fähigkeiten kaspar hauser’s und ihre erklärung vor. Mit dem »Blumenmedium« Anna Rothe (1850–1907), die 1903 in Berlin als Betrügerin entlarvt und in einem aufsehenerregenden Prozess verurteilt wurde, beschäftigte er sich gleich in drei Schriften. 1906 debütierte er literarisch mit der Erzählung der weg zum leben, und zwischen 1913 und 1916 stellte er in Zusammenarbeit mit 15 schlesischen Künstlern – unter ihnen Hans Leistikow, Alfred Nickisch, Alfons Niemann und Heinrich Tüpke – die graphische Mappe zobtenland zusammen.

Darstellungen regionalgeschichtlicher Art veröffentlichte Bohn 1918 auch mit den beiden Büchern der spuk von oels und von den walen und den schätzen des zobten sowie 1925 mit tampadel und seine scholtisei. 1933 publizierte er im Selbstverlag den stammbaum der schlesischen Sippe bohn und ab 1935 die zweibändige genealogische Studie das buch bohn. werden und wandern einer sippe. Belegt ist ferner die Mitarbeit Bohns an der zeitschrift für kritischen okkultismus und grenzfragen des seelenlebens von Richard Baerwald. Überhaupt war die Beschäftigung mit parapsychologischen Fragen eine Konstante in seinem Leben wie dem seiner Angehörigen. Im Juni 1932 machte beispielsweise Bohns Tochter Urta weit über die Grenzen Deutschlands hinaus von sich reden, als sie als »Jungfrau reinen Herzens« an einem nächtlichen Hexenexperiment des englischen Professors und Geisterjägers Harry Price (1881–1948) auf dem Gipfel des Brocken teilnahm.

Licht und Schatten

Doch wo viel Licht ist, ist auch viel Schatten. So ist belegt, dass Erich Bohn seit dem 1. Mai 1932 Mitglied der NSDAP war. Er gehörte offenbar zu den führenden und gefragtesten Rechtsanwälten Breslaus, die von der Ausgrenzung jüdischer Kollegen nach 1933 profitierte. Davon zeugt nicht allein der Umzug seiner Kanzlei an den prestigeträchtigen Breslauer Ring um 1934. Bohn vertrat völkische und antisemitische Haltungen, wie er sie in einer »Denkschrift« nur wenige Monate nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten zum Ausdruck brachte. Nachdem es in Breslau bereits am 11. März 1933 zu Ausschreitungen gegen jüdische Rechtsanwälte gekommen war und die Parteileitung der NSDAP für den 1. April 1933 zu einem reichsweiten Boykott jüdischer Geschäfte, Ärzte und Rechtsanwälte aufgerufen hatte, wandte Bohn sich am 4. April 1933 brieflich an das preußische Justizministerium in Berlin. Seiner Meinung nach sollten schnellstmöglich Maßnahmen ergriffen werden, um die Entstehung »eines ungeheuren Winkelkonsulententums« zu verhindern.

Bohn forderte in seinem Schreiben die Fernhaltung »fremdrassiger Elemente« aus dem deutschen Rechtsleben, denn »deutsches Recht« könne nur von deutschen Richtern gesprochen und nur von deutschen Rechtsanwälten und Notaren verwaltet werden. Selbst die quotenmäßige Zulassung von so genannten jüdischen »Schutzanwälten« sah er als Gefahr an, da die betreffenden Anwälte »finanziell von dem gesamten Judentum gestützt« würden. Gleichwohl sie in der Minderzahl seien, stellten sie »finanziell und geistig eine große Macht« dar. Für die »brotlos gewordenen« jüdischen Kollegen entwarf er ein befristetes Pensionsmodell, zeigte sich im übrigen aber überzeugt, dass es den ausgeschlossenen Anwälten »bei 500.000 Glaubensgenossen, die Handel, Industrie und Bank beherrschen«, doch möglich sein dürfe, erneut ein Unterkommen zu finden. »Es bleibt nichts übrig, als auch hier zur radikalen Lösung zu schreiten.« Statt sich schützend vor seine jüdischen Rechtsanwaltskollegen zu stellen, machte Bohn sich zum Beförderer und dienstbaren Erfüllungsgehilfen des nationalsozialistischen Regimes.

Arkadiusz Dobrzyniecki hat Recht, wenn er Erich Bohn als Dilettanten und Autodidakten bezeichnet, der nicht für alle seine Verrichtungen die entsprechenden Voraussetzungen mitbrachte. Den »politischen« Bohn hatte Dobrzyniecki dabei freilich nicht im Sinn. Bohn »vagabundierte« auf den verschiedensten Gebieten der Künste und der Wissenschaften. Nicht alle seine Unternehmungen halten den Prüfungen einer kritischen Nachwelt Stand, doch es bleibt der Eindruck eines außergewöhnlich umtriebigen Lebens. Auch wenn Bohn später sein Heil in der menschenverachtenden Ideologie des Nationalsozialismus suchte, ist sein Streben zwischen Erneuerung und Bewahrung vor 1933 aufschlussreich für das kulturelle Leben und Selbstverständnis einer ganzen Epoche. Die geistigen Strömungen, denen Bohn nachging, zeugen von einem Gefühl der Verunsicherung und des Unwohlseins gegenüber der Moderne, das seinen Ursprung schon in den Jahren um 1900 nahm.

Der alte Schulzenhof Bohns in Tąpadła ist heute in einem bedauernswerten Zustand, und im Park Wenecja in Sulistrowiczki zeugen allein die ruinösen Wasserarchitekturen und die eingangs erwähnten Tore von der einstigen Pracht der Anlage. Dabei wäre dem Klein Silsterwitzer Park eine Renaissance in Form landschaftsgärtnerischer Pflege zu wünschen. Der ehemalige Tampadler Schulzenhof benötigt dringend eine denkmalgerechte Bestandsaufnahme und zumindest die Sicherung des Status Quo, die auch im Sinne der heutigen Bewohner sein dürfte. Aber es scheint schlichtweg am Geld zu fehlen.

Denn interessant ist und bleibt Bohns Changieren zwischen Okkultismus und Heimatliebe, seine Suche nach Halt in der Geschichte wie sein Streben nach Verwirklichung neuer Formen und Ideen vor dem Aufkommen des Nationalsozialismus. Ermöglich wurden ihm sämtliche Betätigungen durch offenbar ganz erhebliche finanzielle Mittel, die ihm sein Elternhaus mit auf den Weg gegeben hatte, die seine eigene ungeliebte Berufstätigkeit ihm bescherte und die seine zwei Ehefrauen mit in die Gemeinschaft brachten. Ein Rätsel ist, wie das ehemalige NSDAP-Mitglied Bohn nach dem Zweiten Weltkrieg nach England flüchten konnte. Es ist nicht bekannt, ob er die Kämpfe um die von Hitler zur Festung erklärten Stadt Breslau und den Einmarsch der Roten Armee in Schlesien noch selbst miterlebte und wer möglicherweise in London ein gutes Wort für ihn einlegte. So viel wir über den Nationalsozialismus, die Täter wie die Opfer, die Ursachen und die Folgen auch wissen, es gibt noch immer viele Leerstellen.

Raimund Wolfert (MA) studierte Skandinavistik, Linguistik und Bibliothekswissenschaft an den Universitäten in Bonn, Oslo und Berlin. In zahlreichen Veröffentlichungen beschäftigte er sich u.a. mit Themen der deutsch-skandinavischen Kulturbeziehungen. Raimund Wolfert arbeitet als freier Dozent in Berlin. Auf den Internetseiten des Deutschen Kulturforums sind bisher folgende Artikel von ihm erschienen:

Prisma der Geschichte

Eine Straße im polnischen Breslau als Kulisse für deutsche Filme

Duplikate im Drachenstil

Norwegische Holzbaukunst im Dreieck Oslo, Potsdam und Bad Warmbrunn (Cieplice)

»Ein Erbe, um das sich niemand kümmert? Das hat mich provoziert.«

Die Norwegerin Bente Kahan macht sich um jüdische Kultur in Breslau verdient.

Vom Leben »wahrer Freunde und Freundinnen« im Breslau der Zwischenkriegszeit

Die Blütezeit der ersten deutschen Homosexuellenbewegung in der schlesischen Metropole

wroclaw.hydral.com.pl

Weitere Fotos und Informationen auf den Internetseiten der Wratislawiae Amici