Dem Nachgeborenen fällt bei dem Bergengruen-Satz sofort die eigene Urgroßmutter ein. Diese stieg auch noch Ende der achtziger Jahre stets vom »Perron« in den Zug ein, um dann dem »Herrn Kondukteur« ihr »Billett« zur Kontrolle zu reichen. Worte wie Bahnsteig, Schaffner und Fahrkarte kamen nicht über ihre Lippen. Dafür aber ein strenges »Pascholl!«, wenn sie ihre Kinder, Enkel zur Ordnung rief. Oder ihnen das »Kragchen«, nicht den Hemdkragen richtete, denn auch sie stammte – wie der ein Jahr jüngere Bergengruen – aus Riga und sprach wie er »baltisches Deutsch«.

Was aber ist dieses »baltische Deutsch«? Die Bezeichnung allein lockt zunächst auf eine falsche Fährte. Denn es ist nicht »das im Baltikum gesprochene Deutsch«, sondern die Muttersprache der ehemaligen deutschen Minderheit im heutigen Estland und Lettland, der Deutschbalten. Vor über 800 Jahren rückte das Baltikum immer mehr in den Blick der Deutschen und weckte Interesse: bei Händlern an den lukrativen Handelsrouten in die Weiten Russlands, bei Missionaren, weil die Einheimischen noch »heidnisch« waren, und bei zweitgeborenen Adelssöhnen, weil sich hier Ehre und eigene Ländereien erobern ließen. Mit der Gründung Rigas 1201 begannen regelrechte Kreuzzüge, an deren Ende Livland – das heutige Estland und Lettland – unterworfen und »bekehrt« wurden.

Die nun herrschenden deutschen Bischöfe und Ordensritter gründeten Städte, in denen sich deutsche Kaufleute und Handwerker niederließen, während auf dem Land weiterhin die einheimischen Esten, Letten, Liven und Kuren ihre Äcker bestellten. »Deutsch« war im alten Livland daher nicht nur eine Sprache, sondern zugleich Merkmal des sozialen Standes und Rechtsstatus seiner Sprecher: »Deutsch«, das waren Adel, Klerus, Kaufleute und (gehobene) Handwerker. »Undeutsch« waren dagegen die hörigen Bauern und Fischer, Dienstboten und die weniger angesehenen Handwerksberufe. Doch darf man sich diese Grenze nicht wie eine Art Apartheid vorstellen. Gerade in den Städten und Städtchen gab es immer viele Zwischenstufen, sozial und sprachlich.

Auch wenn der Adel und das reiche Bürgertum deutsch waren, so war die erste Sprache ihrer Kinder zumeist das Estnisch oder Lettisch der Ammen und Kindermädchen. Und so hatte mancher Baron reichlich Spott für seinen Dorfpastor übrig, der erst als Erwachsener aus Deutschland zugewandert war und nur mit Schwierigkeiten die Sprache der »undeutschen« Gemeindeglieder lernte.

Von Niederdeutsch zu Hochdeutsch

Von ihrer Gründung an waren die größeren Städte Livlands – Riga, Reval/Tallinn, Dorpat/Tartu und Pernau/Pärnu in das Netzwerk der Hanse eingebunden und verwendeten in ihrer Verwaltung die gleiche Sprache wie ihre Ratsherren der Großen Kaufmannsgilde in ihren Kontoren: Mittelniederdeutsch. Und auch in den Burgen des Ordens wurde Niederdeutsch gesprochen und geschrieben. Die Sprachwissenschaft spricht hier von einer »Überdachung« der einheimischen Sprachen durch herrschende Schichten. Da wundert es kaum, dass viele der Lehnworte vor allem für diejenigen erkennbar sind, die Plattdeutsch verstehen: Das Lettische kennt zum Beispiel bikses (Hose/Büx) und pūdele (Flasche/Buddel), aber auch den amatnieks, der kein Amtsmann/Beamter ist, sondern Handwerker. Denn diese waren in den livländischen Städten in »Ämtern« zusammengeschlossen.

Wie überall im niederdeutschen Sprachraum begann sich das Hochdeutsche mit der Reformation durchzusetzen, zunächst in der Schriftsprache, dann auch im gesprochenen Wort. Der Große Nordische Krieg (1700–1721) – durch den Estland und Livland an Russland fielen – hatte die Provinzen schwer verwüstet. Den Wiederaufbau leisteten auch Zuwanderer aus fast allen deutschen Landen, die oft nur Hochdeutsch sprachen.

Ab dieser Zeit lässt sich eine wachsende Spannung zwischen den gebildeten Oberschichten und den sogenannten »Kleindeutschen« auch sprachlich greifen. Die Eliten standen über ihre adeligen oder akademischen Netzwerke – bis zur Gründung der Dorpater Universität 1802 studierte man zumeist in Deutschland – in engem Austausch mit Deutschland. Die kleinbürgerliche Mehrheit der Deutschen, oftmals Handwerker, bewahrte viel mehr niederdeutsche Vokabeln und stand in viel engerem Kontakt zu den ihnen auch sozial näherstehenden Esten und Letten, von denen sie viele Worte übernahm

In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts kam es im Zarenreich zur Politik der Russifizierung, einem Versuch, das große Imperium in seiner Verwaltung und Rechtsprechung zu vereinheitlichen. Dazu gehörte auch eine aktive Sprachenpolitik zu Gunsten des Russischen und ein Ende der traditionellen deutschen Zuwanderung, beispielsweise junger Pastoren, die in Deutschland keine Pfarrstelle fanden.

Das Ende der Zuwanderung führte aber auch zu einer Abkapselung des baltischen Deutsch gegenüber den sprachlichen Entwicklungen in Deutschland, was unter anderem viele französische Lehnworte – nicht nur im Eisenbahnwesen – bewahrte. Aber auch die typisch baltische, von Esten, Letten und dem Russischen beeinflusste Satzmelodie und Betonung, für die Werner Bergengruen die Namen Geórg, Johánn und Emíl anführt.

Wie klang das baltische Deutsch?

Der Schriftsteller Otto von Taube beschrieb 1944 in seinen Erinnerungen den Deutschunterricht: »Fehler unserer Mundart wurden ausgemerzt: die von den Estländern so gern verschluckten Endsilben mußten vernehmlich klingen, wir durften nicht ›grabn‹ statt graben, ›Vogl‹ sagen […]. Das ›ei‹ und ›eu‹ waren möglichst reichsdeutsch auszusprechen, so dass ›Eijer‹ für Eier und ›Feujer‹ für Feuer […] verpönt war.« Diese »Entrundung« von ü, ö, eu zu i, e, ei war bei den »Kleindeutschen« mit ihrem engen Kontakt zu Letten und Esten noch stärker ausgeprägt als bei den Oberschichten.

Die typische Satzmelodie und Aussprache lassen sich schriftlich kaum abbilden. Texte baltischer Autoren wie Bergengruen, von Vegesack oder Hueck-Dehio erkennt der geübte Leser aber leicht am Vokabular, den sogenannten Baltizismen. Im Bereich von Recht und Verwaltung haben sich viele niederdeutsche Bezeichnungen erhalten, im Fuhrwesen hingegen finden sich sehr viele russische Lehnworte für verschiedene Wagen/Schlittenformen (Kibitke, Rospuske, Wasok) oder Arten der Anspannung (Chomutt, Guschen, Seldeka, Pripasch). Auch so manche Speise russischer Herkunft ist mit ihrem Namen in die (deutsch-)baltischen Küchen und Kochbücher gewandert, wie Rossol (ein Heringssalat) oder Pascha (eine Osterspeise). Viele Worte in Küche und Landwirtschaft erkennen Esten und Letten schnell wieder: Kleete (Scheune) oder Riege (Dresch- und Darrscheune), Burkane (Karotte) und Zieschen (Wiener Würstchen). Und wie herrlich schmecken »Kommmorgenwieder« (gefüllte Pfannkuchen) und Schmalunz (Apfelschaum).

»Der Balte« benutzt auch schwache Formen, wenn er manche Worte dekliniert: des Wirten, des Generalen, des Pastoren. »Selten« kann wiederum auch statt »sehr« benutzt werden: selten fleißig, selten schön – oder auch selten dämlich. Mit Letten wie Russen teilt er die Liebe zur Verkleinerungsform. Sowohl mit deutscher Endung (Tagchen, Wochchen, Mutterchen, Kragchen) als auch aus dem Lettischen (-ing) oder Russischen (-inka) entlehnt: Papping, Mutting, Lisinka, Maschinka. Und wo der Flensburger entsetzt »Sünde!« ausruft, da seufzt der Balte »Erbarmung!«.

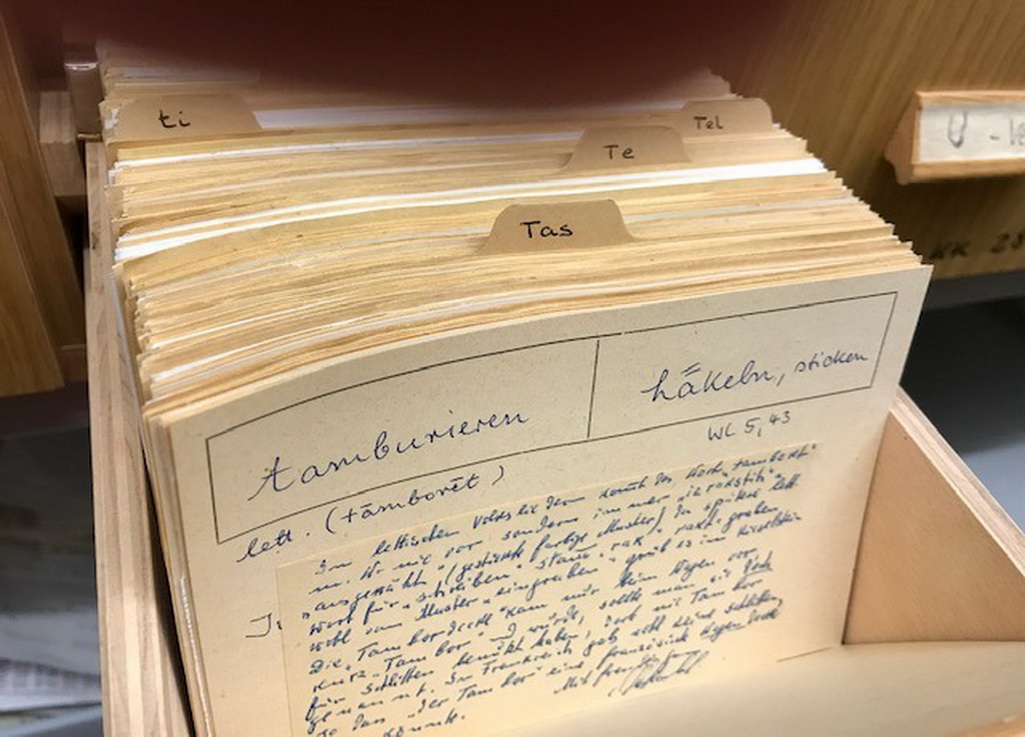

Das baltische Deutsch stirbt mit den bis kurz nach Kriegsende geborenen Jahrgängen aus und in der Sprachwissenschaft an deutschen Hochschulen findet es keine Beachtung. Dafür aber haben es sich junge Germanistinnen und Germanisten in Estland und Lettland zur Aufgabe gemacht, dieses besondere Kulturerbe ihrer Heimat zu erforschen. Sie vollenden und erweitern dabei ein Werk älterer deutschbaltischer Kollegen, das dem Zweiten Weltkrieg zum Opfer gefallen war. Mit einem Aufruf in der Rigaschen Rundschau begann 1921 eine Sammlung des baltischen Sprachschatzes. Bei der Umsiedlung 1939 zog ein fast druckreifes Wörterbuch von ca. 100 000 Einträgen mit nach Posen. Als sein Bearbeiter Oskar Masing im Januar 1945 zu Fuß nach Westen floh, waren zwei Mappen (A bis Adelsmatrikel) in seinem Rucksack. In den 1950er Jahren unternahm man einen neuen Anlauf, dessen Vollendung akademischen Bedingungen und Biografien zum Opfer fiel. Der langjährige Hüter, Alfred Schönfeldt, übergab den Schatz 2005 dem Herder-Institut in Marburg.

Nur vier Jahre später ergriff die estnische Germanistin Reet Bender – die in ihrer Doktorarbeit Oskar Masings Wörterbuchprojekt erforscht hatte – den Staffelstab. Gemeinsam mit ihren lettischen Kolleginnen Dzintra Lele-Rozentāle und Ineta Balode sowie vielen weiteren Kolleginnen und Studentinnen schuf sie ein Deutschbaltisch-Deutsch-Estnisch-Lettisches Wörterbuch, das im Internet frei verfügbar ist und weiter wächst. Dass zunächst die Universität Dorpat/Tartu, später das Estnische Bildungsministerium dieses Projekt unterstützte, gibt Hoffnung, dass das baltische Deutsch zumindest an Livlands alter Landesuniversität nicht in Vergessenheit gerät. Die Dorpater Germanistik und das Stadtmuseum haben übrigens auch eine interaktive Stadtkarte Deutsches Dorpat erstellt und einen literarischen Stadtspaziergang Studentisches Dorpat. Bei Letzterem kann man sich die Textausschnitte sogar von Sprechern, die den baltischen Zungenschlag beherrschen, vorlesen lassen.