Zu den Klassikern der Kinder- und Jugendliteratur zum Thema Nationalsozialismus und Holocaust gehört, auch wenn das Erscheinungsdatum bereits mehr als 50 Jahre zurück liegt, Als Hitler das rosa Kaninchen stahl (engl. Original When Hitler Stole Pink Rabbit, 1971) von Judith Kerr. Die Autorin, Tochter des Breslauer jüdischen Theaterkritikers und Journalisten Alfred Kerr, beschreibt darin aus der Perspektive eines neunjährigen Mädchens die Flucht der Familie aus Deutschland 1933 und die Herausforderungen eines Lebens im Exil, zunächst in der Schweiz, dann in Frankreich und schließlich in England.

Zu den Klassikern der Kinder- und Jugendliteratur zum Thema Nationalsozialismus und Holocaust gehört, auch wenn das Erscheinungsdatum bereits mehr als 50 Jahre zurück liegt, Als Hitler das rosa Kaninchen stahl (engl. Original When Hitler Stole Pink Rabbit, 1971) von Judith Kerr. Die Autorin, Tochter des Breslauer jüdischen Theaterkritikers und Journalisten Alfred Kerr, beschreibt darin aus der Perspektive eines neunjährigen Mädchens die Flucht der Familie aus Deutschland 1933 und die Herausforderungen eines Lebens im Exil, zunächst in der Schweiz, dann in Frankreich und schließlich in England.In dem autobiographisch geprägten Roman verwebt die Autorin historische Fakten mit Fiktion, Erlebtes mit Erfundenem, so dass die Geschichte der kleinen Anna weniger einer literarischen Verarbeitung eines kindlichen Traumas ähnelt, sondern vielmehr die Züge eines Abenteuerromans trägt, in dem anstelle von Angst und Ohnmacht angesichts der nationalsozialistischen Verfolgung Selbstbestimmung und Zuversicht treten. Dieser Zugang erleichtert den gleichaltrigen Leserinnen und Lesern die Identifikation mit der Protagonistin und erzeugt Empathie.

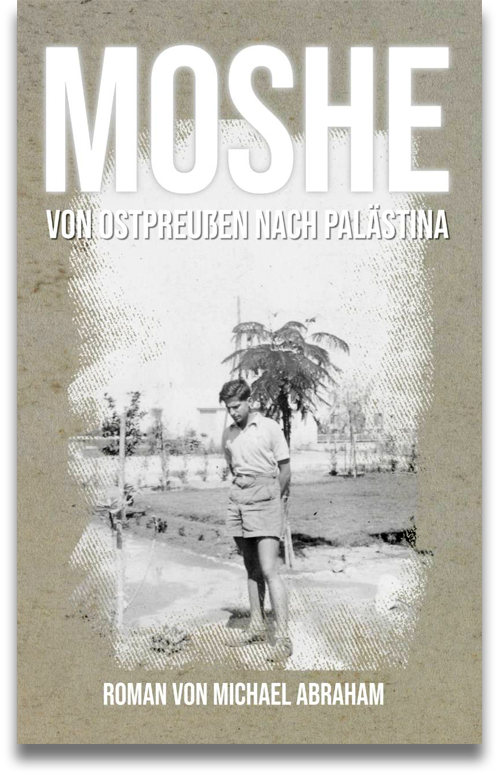

Eine Identifikation mit dem jugendlichen Protagonisten, der sein Schicksal selbst in die Hand nimmt, fällt auch bei der Lektüre des Jugendromans Moshe. Von Ostpreußen nach Palästina von Michael Abraham nicht schwer. Erzählt wird hier aus der Sicht des 13-jährigen jüdischen Jungen Günther Abraham, dessen Eltern bis 1937 ein Warenhaus in Alleinstein/Olsztyn führten. Als die antijüdischen Repressionen zunahmen, beschlossen Günthers Eltern, den Jungen in Sicherheit zu bringen und ihn in ein landwirtschaftliches Ausbildungsgut für Jüdinnen und Juden in der Nähe von Berlin zu schicken.

Die Hachscharot, wie diese Güter auf Hebräisch heißen, waren Ausbildungsorte für aus zionistisch eingestellten Familien stammende Jugendliche, die auf die Auswanderung nach Palästina, die sogenannte Alija, und das Leben in einem Kibbuz vorbereitet werden sollten. Bis in die 1930er Jahre hinein existierten über 30 solche Ausbildungsstätten in Deutschland, davon ca. ein Drittel in Brandenburg. Neben landwirtschaftlichen, gärtnerischen, handwerklichen und hauswirtschaftlichen Fertigkeiten wurde hier den meist aus assimilierten jüdischen Familien stammenden Jugendlichen u.a. modernes Hebräisch beigebracht. Nach der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten 1933 entwickelten sich die außerhalb und doch meist in der Nähe der Großstädte gelegenen Ausbildungsstätten allmählich zu mehr oder weniger sicheren Zufluchtsorten für junge Menschen.

In der Haschara in Rüdnitz nördlich von Berlin angekommen, muss sich Günther zunächst an das frühe Aufstehen, die harte körperliche Arbeit und ein Leben in der Gemeinschaft gewöhnen. Den Aufenthalt erleichtert ihm Helen, in die er sich bald Hals über Kopf verliebt. Aus Günthers Gesprächen mit ihr und seinen Altersgenossen erfahren die Leserinnen und Leser, wie sich der Alltag jüdischer Menschen verändert und die Freiräume, ein selbstbestimmtes Leben in Deutschland zu führen, immer mehr schwinden. Die Konferenz von Évian im Sommer 1938 öffnet vielen Jüdinnen und Juden, so auch Günthers Eltern, die Augen und begräbt endgültig die Hoffnung auf ein würdiges Leben in Europa. Noch im gleichen Jahr geben sie ihr Geschäft im beschaulichen Allenstein auf und ziehen nach Berlin, in der Hoffnung in der Anonymität der Großstadt mehr Sicherheit zu finden und schneller an ihre Ausreisevisa für zu kommen. Doch Günther hält gar nichts von der Idee, mit ihnen nach Amerika auszuwandern. Denn er und Helen haben längst andere Pläne …

Auf dem Umschlag des Buches ist ein junger Mann vor einer mediterran anmutenden Kulisse zu sehen, der nachdenklich auf den Boden schaut. Seine Heimat ist nicht mehr Allenstein, sondern Haifa. Er heißt nicht mehr Günther. Sein Name ist jetzt Moshe. Eine Namensänderung mit weitreichenden Folgen, die ein neues Leben und eine Zukunft bedeutet.

Es waren Gespräche mit Jugendlichen, die den Autor Michael Abraham dazu brachten, die Geschichte der eigenen Familie zu recherchieren und einen Jugendroman über die Flucht seines Cousins Günther aus NS-Deutschland zu schreiben. Dabei ist dieses Buch vielmehr als die Aufzeichnung einer einzigen Familiengeschichte aus Ostpreußen. Die Geschichte der Familie Abraham steht stellvertretend für eine rund Viertelmillion deutsch-jüdische Geschichten zwischen Köln und Königsberg, die sich so oder ähnlich zwischen 1933 und 1939 in Deutschland ereignet haben, die sich glücklicherweise noch ereignen konnten, bevor es einige Monate später mit dem Beginn der systematischen Deportationen in Konzentrations- und Vernichtungslager für die meisten Jüdinnen und Juden zu spät war.

Angesichts des Terrorangriffs der Hamas auf Israel im Oktober 2023 einerseits und des wachsenden Zuspruchs für rechtspopulistische und rechtextreme Parteien in Deutschland, die u.a. eine »Remigration« von Menschen mit Migrationsgeschichte fordern, andererseits, ist es wichtiger denn je, sich der Gründe für die Entstehung des Staates Israel 1948 bewusst zu werden und sich zu vergegenwärtigen, wie eng die Nationalgeschichten Deutschlands und Israels miteinander verwoben sind und welche historische Verantwortung für die heutige Situation in Nahost Europa – allen voran unser Land – trägt. Bücher wie die von Judith Kerr und Michael Abraham geben wichtige Impulse dafür.

Abraham, Michael: Moshe. Von Ostpreußen nach Palästina

Glossen, Block Services Agentur, Fellbach 2023

196 Seiten

10,69 Euro | ISBN 979-8-3898-2975-6