Handel lohnt, Schmuggel noch mehr. Wo es an den Grenzen ein Preisgefälle gibt, da blühte von jeher auch der ideenreiche Transport von illegalen Waren. Zum Beispiel am »Dreikaisereck« zwischen dem Deutschen Reich, dem Russländischen Reich und Österreich-Ungarn. Einige besonders kreative Schmugglerinnen, aber auch echte Ganoven beschreibt Marcin Wiatr in den nachstehend zusammengestellten Texten aus seinem Literarischen Reiseführer Oberschlesien. Im Literarischen Reiseführer Galizien. Unterwegs in Polen und der Ukraine beschäftigt sich der Autor mit der anderen Seite, dem galizischen Grenzstädtchen Auschwitz/Oświęcim, aus dem wöchentlich bis zu fünfhundert russisch-jüdische Auswanderer ohne Bleibe- oder Aufenthaltsrecht auf illegalem Wege über die Grenze nach Preußen geschmuggelt wurden.

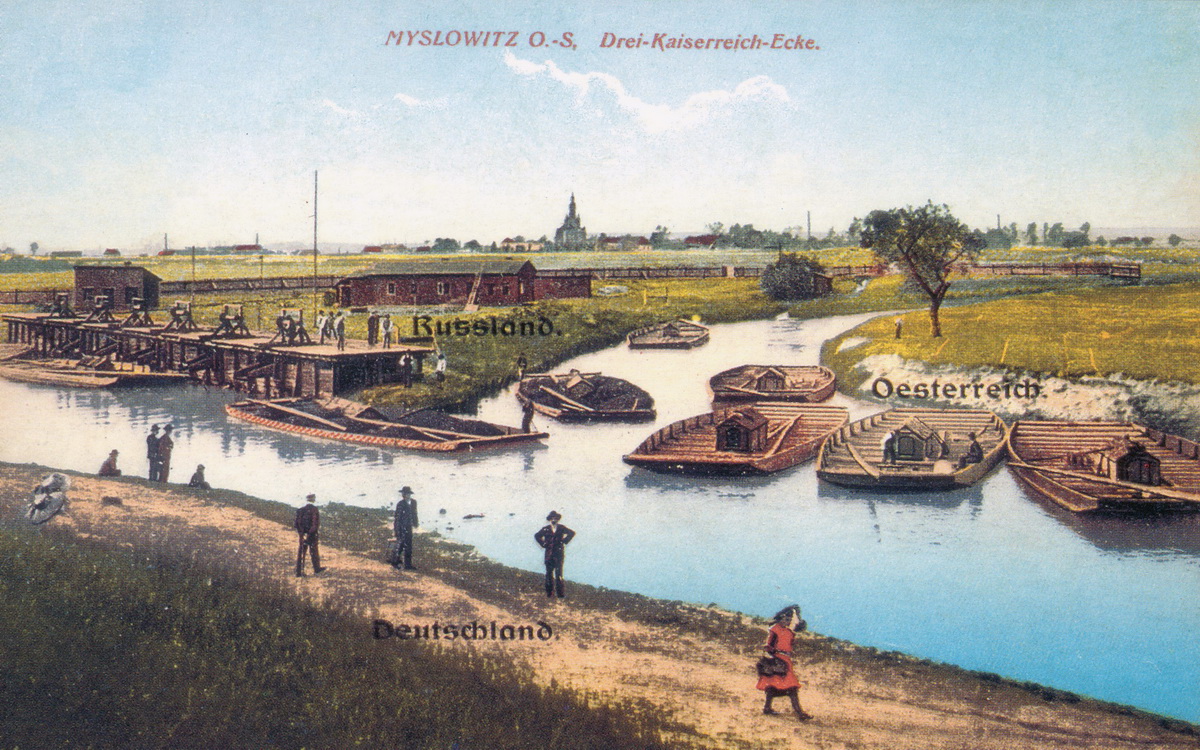

Mit dem größten Teil Schlesiens war unter Friedrich II. in den 1740er Jahren auch Myslowitz/Mysłowice preußisch geworden, und als nach dem Wiener Kongress 1815 das Russländische Reich das danach benannte Kongresspolen erhielt und das Kaisertum Österreich sich dreißig Jahre später den Freistaat Krakau einverleibte, kamen in Myslowitz die Grenzen dreier Reiche zusammen – genau an der Stelle, wo vom Fluss Przemsa die Weiße Przemsa/Biała Przemsza abgeht. Vielleicht noch deutlicher als die »Dreikaiserreichsecke« selbst war der Myslowitzer Bahnhof vom Zusammentreffen der drei Reiche geprägt, der ab 1847 als Übergangsstation der Oberschlesischen Eisenbahn von Breslau/Wrocław bis nach Krakau/Kraków in Betrieb genommen wurde. Die Grenze bei Myslowitz bedeutete nicht nur eine Nahtstelle, an der sich Menschen aus den drei Kaiserreichen begegneten und an der die oft als fremd wahrgenommenen Welten einander durchdrangen. Sie bildete auch den Übergang für den offiziellen Personen- und Warenverkehr, aber ebenso für den illegalen, oft profitableren und daher von den Grenzschutzbeamten der drei Kaiserreiche aufs Schärfste bekämpften Schmuggel. Der Breslauer Schriftsteller Anton Oskar Klaußmann (1851–1916) schildert in einer 1910 erschienenen Reportage seine Eindrücke von einer zwanzigminütigen Zugfahrt von Kattowitz/Katowice über die preußisch-russische Grenze bei Myslowitz nach Sosnowitz/Sosnowiec und nimmt dabei besonders Schmugglerinnen in den Blick:

»Gleich nach dem Einsteigen geben sich die Schmugglerfrauen einer eigenartigen Beschäftigung hin und nun hatte ich Gelegenheit zu bewundern, was so eine Frau alles zu verbergen im Stande ist. Im Handumdrehen verschwinden die umfangreichen Pakete, aus deren Umhüllung alles Denkbare und Undenkbare entnommen und unter den Kleidern verborgen wird. Streichhölzer, seidene Bänder, Kinderschuhe, Likörflaschen, Blusen, Konservenbüchsen, Lichter, Herrengarderobe usw. usw. werden sorgsam verstaut und zumeist auf dem bloßen Körper. […] Selbst das Fleisch und der Speck werden an solchen Körperstellen verwahrt, dass man im Stillen den Konsumenten ohne weiteres guten Appetit wünscht.

Polternd fährt der Zug über die Grenzbrücke, die auf der einen Seite von zwei preußischen Gendarmen, auf der anderen von drei russischen Grenzsoldaten bewacht wird. Nun war ich also in Russland. Ein eigentümliches Gefühl engte mir die Brust ein und immer wieder drängte sich die Frage auf: Werde ich nach dem, was man von Russland hört und liest, auch wieder heil über die Grenze zurückkommen? […] Und wenige Minuten später fährt der Zug auf dem Bahnhof in Sosnowitz ein. […] Wir werden von einem Dutzend Soldaten mit weiten Hosen, weißen Litewkas [Uniformjacken, Anm. d. Red.] und aufgepflanztem Bajonett empfangen und ohne große Umstände nach der Zoll- und Passrevision dirigiert. Eine wilde Jagd beginnt, die ständigen Reisenden stürzen in aller Eile vorwärts, um möglichst die Ersten bei den Zollbeamten zu sein. Die etwa 400 Personen, die der Zug aus Kattowitz gebracht hat, zwängen sich durch einen […] Gang, der durch Barrieren begrenzt ist. Die Zollbeamten sortieren nun […] die Schafe von den Böcken.«

Doch auch Menschen selbst waren Schmuggelgut: Jüdische Auswandernde wie auch polnische und ukrainische Wanderarbeiter versuchten, vom galizischen Auschwitz aus über Preußen weiter in Hafenstädte und nach Übersee zu gelangen. Der österreichische Schriftsteller Martin Pollack verschaffte dem Phänomen in seinem Buch Kaiser von Amerika. Die große Flucht aus Galizien größere Aufmerksamkeit: »Die über Brody flüchtenden russischen Juden […] landen meist in Oświęcim. In Brody werden sie in Eisenbahnwaggons gesteckt und über Lemberg und Przemyśl in die Stadt an der Grenze zu Preußen geschickt. Dort heißt es wieder warten […]«

Am Myslowitzer Bahnhof verkehrten nicht zuletzt junge oberschlesische Intellektuelle. Sie schmuggelten im ausgehenden 19. Jahrhundert polnische Literatur nach Oberschlesien, entweder für den Eigenbedarf oder im Zuge kulturpolitischer Maßnahmen. Diese hatten das Ziel, Oberschlesien aus dem eisernen Griff des Bismarckschen Kulturkampfes mit seinen antikatholischen Reflexen und antipolnischen Tönen herauszulösen. So erinnert sich der 1884 in Sierakowitz/Sierakowice geborene und 1942 im KZ Auschwitz ermordete Schriftsteller und Journalist Jan Przybyła an einen Zwischenfall am Myslowitzer Bahnhof:

»Hier habe ich ›verbotene‹ polnische Bücher nach Oberschlesien geschmuggelt. […] Eines Tages hätte uns beinahe der preußische Grenzschutz erwischt. Wir konnten uns nur dadurch retten, dass wir plötzlich begannen, uns laut auf Deutsch zu unterhalten. Unter dem Umhang trug jeder von uns ›geistige Schutzschilde‹, patriotische polnische Gebetsbücher. […] Auf dem Myslowitzer Bahnhof hatte ich 1905 oder 1906 ein lustiges Erlebnis.

Während der Ferien war ich auf dem Weg von Krakau nach Hause, nach Oberschlesien. Mein Koffer war voller Bücher, die ich für mich und für meine Bekannten gekauft hatte. Als ich in der Zollkammer in Myslowitz den Koffer öffnete, sah ich erschreckt, dass ganz oben Dzieje Narodu Polskiego [›Die Geschichte der polnischen Nation‹] von Władysław Grabieński lag […], ein Buch, das kurz zuvor vom Gleiwitzer Staatsanwalt als ›staatsgefährlich‹ beschlagnahmt worden war.

– Reinfall – denke ich mir – das Buch ist schon verloren und wer weiß, vielleicht werden sie mich auch noch einsperren.

Aber der eifrige Zollbeamte achtete überhaupt nicht auf die obere Schicht, sondern schob seine Pfoten bis zum Kofferboden und holte zwei dicke Bände von Ojcze nasz [›Vater unser‹] von Cieszkowski heraus, die bekanntlich in Posen herausgegeben worden waren.

– Was ist das? – fragt er triumphierend.

– Lesen Sie doch – antworte ich auf Polnisch.

– Für wen ist das Buch bestimmt?

– Für mich.

Er schaute sich die Bücher ganz genau an, er tat so, als könne er Polnisch. Er schaute mich argwöhnisch an. Schließlich meinte er zu dem älteren Zollbeamten, der der polnischen Sprache mächtig war.

– Was bedeutet der Titel?

– Vater Unser – antwortete der Ältere.

– Verdammt, so’n großes Vaterunser! Ist sicher ein polnischer Schwindel dabei! – urteilte der Jüngere.

– Bitte erklären Sie ihm – wandte ich mich an den Älteren – dass das Werk in Posen herausgegeben wurde, und ein Schwindel damit wohl ausgeschlossen sei.

Der Ältere erklärte ihm das, blieb aber dabei selbst misstrauisch. Er blätterte in dem Buch, las einzelne Absätze, aber den Sinn konnte er selbstverständlich nicht begreifen.

– Da haben Sie sich eine Lektüre genommen. Einen lustigen Roman oder so was sollten Sie lesen! – so sein väterlicher Rat.

– Das ist nicht nötig – antwortete ich, ohne das Lachen unterdrücken zu können, denn ›so was‹ ersetzt mir immer beispielsweise ein neugieriger, preußischer Zollbeamter, den ein polnisches Buch überfordert …

Sie haben mich ohne weiteres weiterreisen lassen. […]«

In Myslowitz fanden sich damals zwielichtige Unternehmer, sogenannte Auswanderungsagenten, die hohe Profite aus dem Menschenhandel schlugen. Oft waren es gewöhnliche Schwindler und Ganoven. Bis heute ist die Erinnerung an zwei Verurteilte lebendig: an Max Weichmann, damals Direktor der Myslowitzer Migrantenstation, eines 1893 von der Hamburger Reederei HAPAG (Hamburg-Amerikanische Packetfahrt-Actien-Gesellschaft) eingerichteten Auffanglagers nahe dem Bahnhof, und an seinen Komplizen Samuel Lubelski. Wöchentlich schmuggelten sie bis zu fünfhundert jüdische Auswanderer über die Grenze nach Preußen und vermittelten dabei mehrere tausend Mädchen und junge Frauen an Zuhälter und Bordellbesitzer bis nach Argentinien.

Heute wird das im Klaußmann-Zitat erwähnte Fleisch nicht mehr über Landesgrenzen und nicht mehr um seiner selbst willen geschmuggelt, sondern dient als Trojanisches Pferd: Vor einigen Jahren wurde in einer Wurst verstecktes Rauschgift im Untersuchungsgefängnis Mysłowice entdeckt – eine häufig verwendete Methode bei Familien und Verwandten der Häftlinge zum Überbringen verbotener Dinge.